Das Geheimnis des Baumes mit „goldenen“ Trieben in Finnland: Wissenschaftler erklären, was vor sich geht

Goldpartikel scheinen aus diesem mysteriösen Baum in Finnland zu „sprießen”. Das ist keine Zauberei, sondern Wissenschaft – der Schlüssel liegt in den endophytischen Bakterien in den Nadeln der Fichte. Ein neuer Schritt in Richtung Lagerortdetektionstechniken.

Im Norden Finnlands, ganz in der Nähe einer Goldlagerstätte, fand ein finnisches Team winzige Goldnanopartikel in den Nadeln der Fichte (Picea abies). Der Fund lässt sich nicht durch Staub von außen erklären: Das Metall scheint in lebendem Gewebe eingebettet zu sein und steht in Verbindung mit bakteriellen Biofilmen.

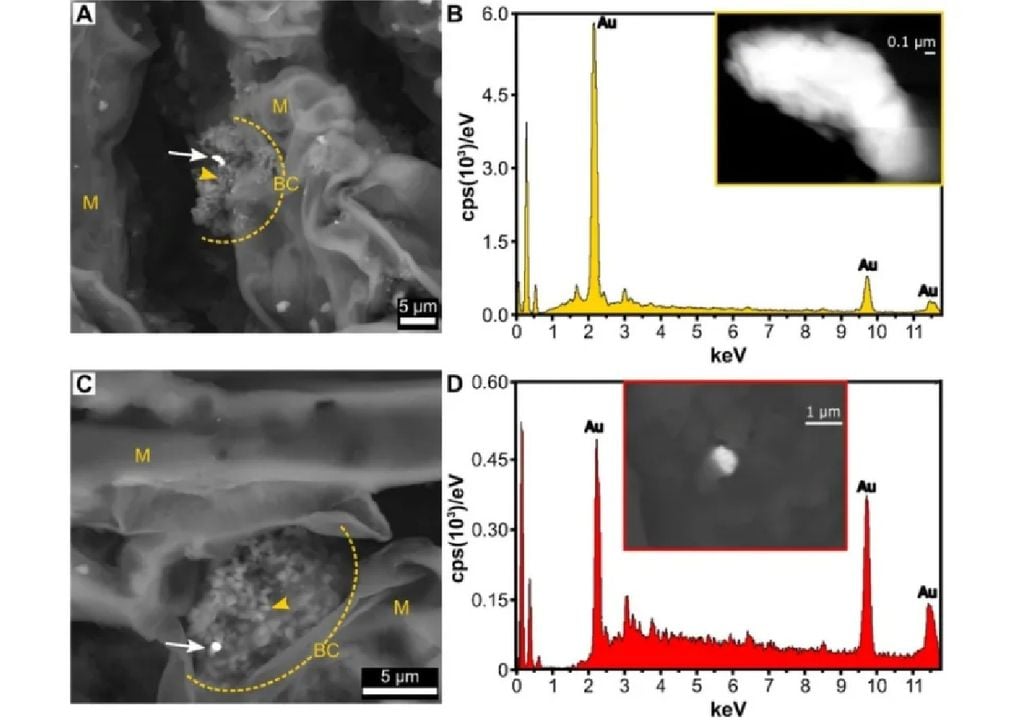

Die in Environmental Microbiome veröffentlichte Studie kombinierte Rasterelektronenmikroskopie mit EDS-Spektroskopie, um Gold zu lokalisieren, und 16S-rRNA-Sequenzierung, um das endophytische Mikrobiom zu profilieren. Das Ergebnis deutet auf einen mikrobiellen Biomineralisierungsmechanismus hin, der Goldionen in Nanopartikel umwandelt innerhalb der Pflanze.

Boreale Wälder über Gold

Die Studie wurde am Isokuotko-Vorkommen und an der Tiira-Mineralisierung innerhalb der Kiistala-Scherzone im Grünsteingürtel von Zentral-Lappland durchgeführt, einem Bergbaugebiet in Verbindung mit Kittilä, dem größten Goldproduzenten Europas. Dort entnahmen die Forscher 138 Nadeln von 23 Fichten, die auf der Grundlage früherer Goldgehaltsdaten ausgewählt worden waren.

Das Protokoll war streng: Oberflächensterilisation der Nadeln, Trennung für Mikrobiom und FE-SEM/EDS sowie Multielementanalyse mittels ICP-MS. Dieses Design minimiert externe Kontaminationen und unterscheidet zwischen ausgefälltem Gold (sichtbar unter FE-SEM/EDS) und löslichen/nicht partikulären Formen, für die andere Techniken (XAS/XRF) erforderlich wären.

Die wichtigste Erkenntnis war, dass 4 von 23 Bäumen (17,4 %) Goldnanopartikel im Mesophyll der Nadeln enthielten, die von mikrobiellen Zellen umhüllt waren, die in eine Biofilmmatrix eingebettet waren. Es ist kein Zufall, dass die positiven Befunde über der Mineralisierungszone liegen; alles deutet laut Wissenschaftlern auf einen Wurzel-Transport von löslichem Gold und eine In-situ-Ausfällung im Gewebe hin.

Die Rolle des Biofilms und woher kommt das Gold?

Die Fähigkeit von Pflanzen, Spurenmetalle aus dem Boden aufzunehmen, ist eine bekannte Tatsache, aber wie bestimmte Mineralien in ihr Gewebe integriert werden, ist bislang ein Rätsel geblieben. Diese wichtige Forschungsarbeit bietet eine neue Perspektive und zeigt, dass Endophyten, eine bestimmte Art von Bakterien, eine Schlüsselrolle beim Mechanismus der Mineralstoffaufnahme spielen könnten.

In goldreichen Umgebungen setzen Verwitterung und mikrobielle Aktivität unter der Oberfläche Metallionen frei, die mit dem Wasser in Richtung Oberflächenboden wandern. Die Wurzeln nehmen diesen Cocktail während des natürlichen Kohäsions-Spannungs-Prozesses im Baum auf und transportieren ihn in die oberirdischen Gewebe.

In der Nadel kann Gold reduziert und in Form von Nanopartikeln ausgefällt werden. Die Studie zeigt, dass neben Gold (Au) auch Spuren von Silber (Ag) und Arsen (As) sowie sogar Seltene Erden wie Cer (Ce) in Bäumen aus einem anderen Gebiet vorkommen.

Der Baum toleriert und kompartimentiert, die Mikrobe transformiert und präzipitiert, und die Umwelt liefert die Metalle. Aus dieser dreifachen Schnittstelle entstehen Nanopartikel, die wir messen, modellieren und nutzen können.

Biomineralisierung tritt nicht immer und nicht in jedem Umfang auf: Sie kann lokal begrenzt, sporadisch und schwer sichtbar sein, wenn das Metall in löslichen Komplexen verbleibt. Die in dieser Studie nachgewiesenen Goldmengen sind winzig und liegen in der Größenordnung von 0,2–2,8 μg/kg Trockenblätter – eher symbolisch als wirtschaftlich, aber von großer wissenschaftlicher und technologischer Bedeutung.

Entmystifizieren, ohne das Staunen zu verlieren

Die Metapher vom „Baum, der Gold sprießt“ ist reizvoll, aber das tatsächliche Phänomen ist komplexer: Au-Nanopartikel werden in Zusammenarbeit mit Bakterien im Inneren der Nadel produziert. Es handelt sich nicht um botanische „Alchemie“ oder Transmutation, sondern um Umweltchemie, die durch Mikroorganismen moduliert wird.

Bei diesem natürlichen Verfahren handelt es sich nicht um die direkte Gewinnung von Gold aus dem Baum, sondern um geologische Exploration – wobei diese Pflanzen als „Sensoren” dienen, mit denen sich unterirdische Vorkommen ohne Bohrungen kartieren lassen.

Zwar wird niemand durch das Fällen dieser Fichten reich werden – selbst wenn man einen Baum maximal „auspressen“ würde, würde er nur Gold im Wert von wenigen Cent enthalten. Die Anwendung besteht nicht in der direkten Gewinnung, sondern in der geologischen Erkundung und Sanierung: Dabei kommen Pflanzensensoren zum Einsatz, die die Existenz dieser unterirdischen Vorkommen ohne Bohrungen kartieren können, sowie Biotechnologien (z. B. mit Wasserpflanzen), um Metalle aus durch den Bergbau verschmutzten Gewässern zu entfernen.

Natürlich lagern nicht alle Nadeln oder Bäume Gold ab; die Biomineralisation ist heterogen und hängt von der Hydrogeochemie, den vorhandenen Taxa und dem physiologischen Zustand ab.

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit einem globalen Trend: biogeochemische Methoden, die einen geringen Einfluss auf die Umwelt priorisieren. Die finnische Arbeit zeigt, wie dies skaliert werden könnte – durch die Auswahl von Arten, die Erstellung von Profilen bakterieller Fingerabdrücke, die mit dem Zielmetall in Verbindung stehen, und die Kalibrierung von Modellen des maschinellen Lernens, um vorherzusagen, wo eine Oberflächenbiomineralisierung am wahrscheinlichsten ist.

Vom „grünen“ Indikator zum Sanierungsinstrument

Auf dem Weg zu einer „grünen“ Mineralexploration. Wenn ein Wald über Mineralisierungen endophytische Signale und Nanopartikel in seinen Nadeln aufweist, können Gebiete priorisiert werden, ohne dass Straßen angelegt oder umfangreiche Bohrungen durchgeführt werden müssen. Der Ansatz verbindet mikrobielle Ökologie und Strukturgeologie und ergänzt diese um analytische Nanotechnologie.

Diese Logik lässt sich auch auf andere Metalle (nicht nur Goldvorkommen) und andere Organismen übertragen. Ein Beispiel hierfür ist das Interesse an der Verwendung von Wassermoosen mit komplexen Mikrobiomen, die Metalle aus Bergbauabwässern binden können. Es handelt sich dabei zwar nicht um einen „Zauberstab“, aber es ist ein wertvolles zusätzliches Instrument im Arsenal der Sanierungsmaßnahmen.

Quellenhinweis:

Kaisa Lehosmaa, et al. "Biomineralized gold nanoparticles along with endophytic bacterial taxa in needles of Norway spruce (Picea abies)". Environmental Microbiome. August 28, 2025.