Klimawandel: Wolkenhöhe spielt für die Klimasensitivität kaum eine Rolle

Wolken beeinflussen maßgeblich, wie stark sich die Erde erwärmt, besonders bei zunehmenden Treibhausgasen. Dass Ausdehnung und Helligkeit von Wolken darauf Einfluss nehmen, war bereits bekannt. Wissenschaftler haben nun untersucht, ob sich auch ihre Höhe auf die sogenannte Klimasensitivität auswirkt.

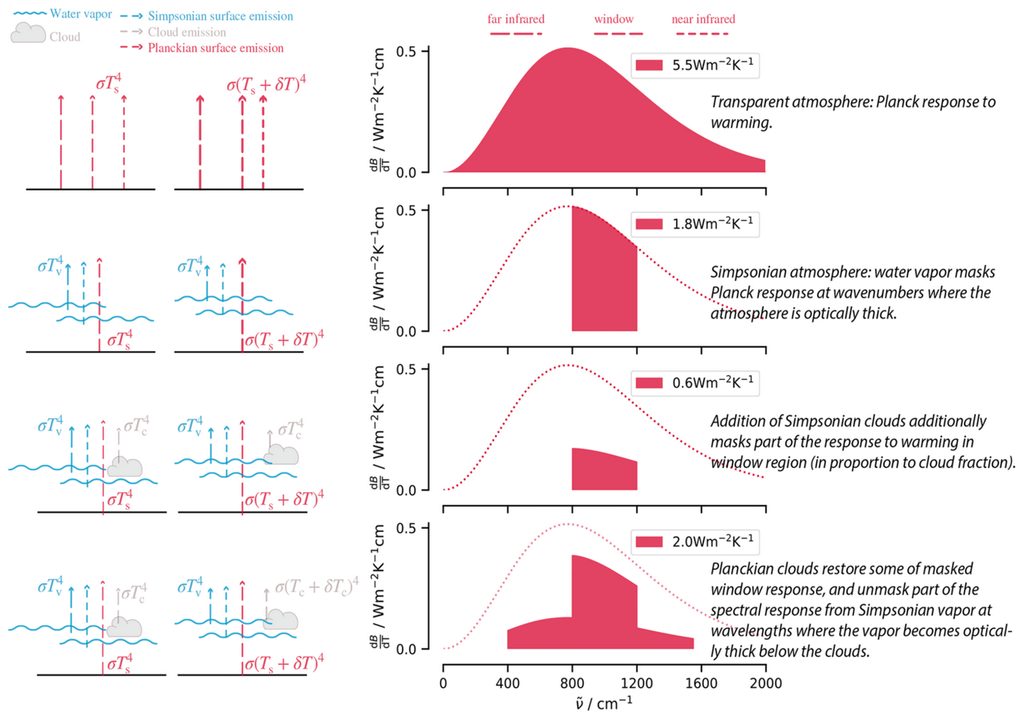

Wolken greifen auf unterschiedliche Weise in die Strahlungsbilanz ein: Flache Wolken reflektieren das Sonnenlicht in den Weltraum zurück und kühlen die Erdoberfläche – eine Eigenschaft, die als Albedo bezeichnet wird. Hoch liegende Wolken hingegen wirken wie eine isolierende Decke: Sie verhindern, dass Wärme ins All entweicht, und tragen so zur Erwärmung bei. Derzeit überwiegt die kühlende Wirkung, doch ob sich dieses Gleichgewicht verändern wird, beschäftigt die Klimaforschung seit Langem.

Für Forscherinnen und Forscher galt seit Jahren besonders die Höhe der Wolken als möglicher Einflussfaktor für die Rückstrahlkraft. Eine neue Untersuchung des Max-Planck-Instituts für Meteorologie (MPI-M) zeigt nun jedoch, dass Veränderungen der Wolkenhöhe überraschend geringe Auswirkungen auf die sogenannte Klimasensitivität haben.

Was bedeutet Klimasensitivität?

Bisher war die Forschung davon ausgegangen, dass steigende Temperaturen die Verteilung und Höhe von Wolken massiv verändern könnten – was sich wiederum bei der Klimasensitivität niederschlagen würde.

Um das zu prüfen, entwickelte ein Forschungsteam unter der Leitung von Lukas Kluft, Forscher am MPI-M, ein stark vereinfachtes Modell der Erdatmosphäre, die als eine Luftsäule mit typischen Temperatur- und Druckprofilen dargestellt wird.

In die virtuelle Säule wurden dann Wolken auf drei verschiedenen Höhenebenen eingesetzt: bodennahe Schichtwolken, mittlere Wolken am Gefrierpunkt und hohe Eiswolken. Angenommen wurde, dass die Albedo dieser Wolken konstant bleibt – sie also weder heller noch dunkler werden –, während sie sich in der Höhe verschieben.

– Lukas Kluft, Forscher am Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI-M)

Insgesamt berechneten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rund 500 verschiedene Wolkenkonfigurationen, die mit Satellitenmessungen übereinstimmen. Das Ergebnis war, dass die Klimasensitivität bei 2,2 Grad Celsius lag, und damit minimal unter dem Wert, den man für eine völlig wolkenfreie Atmosphäre erwarten würde.

Interessant war vor allem, wie sich die Wolken in den Simulationen verhielten: Tiefe Wolken blieben trotz Erwärmung in gleicher Höhe, nahmen also lediglich an Temperatur zu. Mittlere und hohe Wolken hingegen stiegen mit den Temperaturen weiter auf und hielten dadurch ihre eigene Temperatur nahezu konstant.

Das führte zwar dazu, dass sich die Erdoberfläche stärker erwärmte, gleichzeitig aber reduzierten die höheren Wolken den zusätzlichen Treibhauseffekt von Kohlendioxid. Beide Effekte neutralisierten sich weitgehend – die Klimasensitivität blieb praktisch unverändert. Für Kluft und sein Team ist das ein wichtiger Schritt.

Denn die tatsächliche Erwärmung der Erde hängt nicht nur von Wolken, sondern von einer Vielzahl weiterer Faktoren ab. Wird etwa der Rückgang von Schnee- und Eisbedeckung berücksichtigt, steigt die zu erwartende Klimasensitivität in Modellen auf rund 3 Grad Celsius – in internationalen Klimaberichten wird dieser Wert regelmäßig zitiert.

Eine endgültige Antwort darauf, wie Wolken das Klima formen, bleibt demnach aus. Dennoch erlauben es die komplexen Simulationen, das Klima besser einzuordnen. In kommenden Arbeiten wollen die Forschenden außerdem die Veränderungen der Albedo untersuchen, also ob Wolken unter Erwärmung heller oder dunkler werden. Hierzu stehen bereits die nächsten Erdsystemmodelle am Max-Planck-Institut bereit.

Die Studie zeigt, dass sich nicht jede Variable so stark auswirkt, wie lange vermutet. Die Höhe der Wolken scheint für die Klimasensitivität kaum von Bedeutung zu sein – das komplexe Klimasystem wird die Forschung dennoch weiterhin beschäftigen.

Quellenhinweis:

Kluft, L., Stevens, B., Brath, M., & Buehler, S. A. (2025): A conceptual framework for understanding longwave cloud effects on climate sensitivity. Atmospheric Chemistry and Physics, 25, 9075–9084.