1.600 Meter unter der Erde versuchen Wissenschaftler, die Tür zur verborgenen Seite des Universums zu öffnen

Das Projekt LUX-ZEPLIN, das in South Dakota in mehr als einem Kilometer Tiefe vergraben ist, hat neue Maßstäbe bei der Suche nach den rätselhaften Teilchen gesetzt, aus denen der größte Teil des Universums besteht. Seine Ergebnisse definieren den Weg zum Verständnis der dunklen Materie neu.

Das Verständnis der dunklen Materie – jener unsichtbaren Komponente, die den größten Teil der Masse des Kosmos ausmacht – bleibt eine der großen Herausforderungen der modernen Physik. Das LUX-ZEPLIN-Experiment (LZ), das als der empfindlichste Detektor der Welt gilt, hat gerade neue Ergebnisse veröffentlicht, die die Suche nach einem der wichtigsten theoretischen Kandidaten verfeinern: den schwach wechselwirkenden massiven Teilchen, die unter dem englischen Kürzel WIMPs bekannt sind.

„Wir hoffen immer, ein neues Teilchen zu entdecken, aber es ist auch wichtig, Grenzen dafür festzulegen, was Dunkle Materie sein könnte“, erklärte Hugh Lippincott, Experimentalphysiker an der University of California in Santa Barbara (UCSB). Obwohl Wissenschaftler seit Jahrzehnten von ihrer Existenz überzeugt sind, lässt sich Dunkle Materie nach wie vor nicht direkt nachweisen, obwohl sie Galaxien formt und das kosmische Gefüge zusammenhält.

Ein Labor einen Kilometer unter der Erde

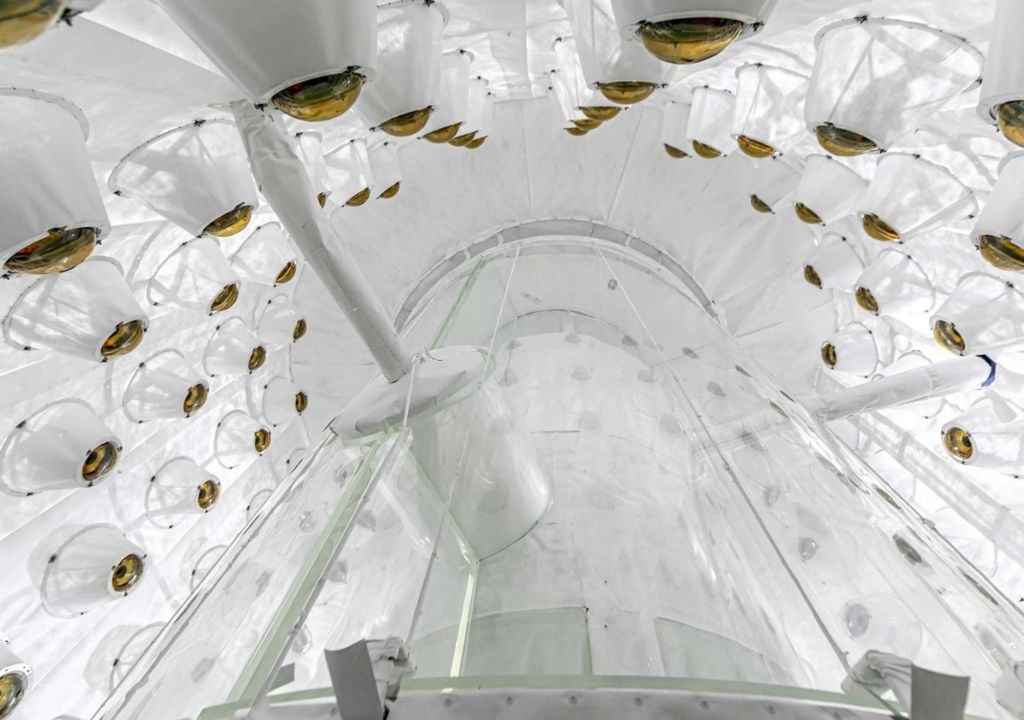

Der LZ-Detektor arbeitet fast eine Meile unter der Erde in den unterirdischen Anlagen der Sanford Underground Research Facility (SURF) in South Dakota. Dort sucht er, geschützt vor Hintergrundstrahlung, nach winzigen Signalen, die auf das Vorhandensein eines WIMP hinweisen könnten.

In seiner jüngsten Analyse untersuchte das Team Daten, die während 280 Beobachtungstagen gesammelt wurden, wobei zu den 60 Tagen des ersten Betriebszyklus weitere 220 Tage zwischen März 2023 und April 2024 hinzukamen. Bis 2028 sollen insgesamt 1000 Messungstage absolviert werden.

Das Herzstück des Experiments besteht aus zwei Titankammern, die mit zehn Tonnen hochreinem flüssigem Xenon gefüllt sind, einer geräuschlosen und dichten Umgebung, in der selbst die schwächsten Lichtblitze registriert werden können, die durch eine mögliche Kollision mit einem WIMP erzeugt werden. Um sie herum hilft ein externer Detektor (OD) mit Gadolinium-haltiger Szintillationsflüssigkeit dabei, echte Signale von Hintergrundrauschen zu unterscheiden.

Extreme Isolation, um das Universum zu hören

Das Geheimnis der Empfindlichkeit von LZ liegt in seiner Fähigkeit, falsche Signale zu reduzieren. Da der Detektor unterirdisch vergraben ist, ist er vor kosmischer Strahlung geschützt, und seine Struktur – bestehend aus Tausenden von strahlungsarmen Komponenten – minimiert natürliche Störungen aus der Umgebung. Jede Schicht des Systems erfüllt eine bestimmte Funktion: externe Strahlung zu blockieren oder Wechselwirkungen aufzuspüren, die dunkle Materie imitieren könnten.

Darüber hinaus verwendet das Team fortschrittliche Analysetechniken, um Störereignisse herauszufiltern und die Datenintegrität zu gewährleisten.

Die schwer fassbaren Betrüger

Zu den größten Feinden des Experiments zählen Neutronen, subatomare Teilchen, die in fast allen Atomen vorkommen und Signale erzeugen können, die von denen der WIMPs nicht zu unterscheiden sind. Um dieses Problem zu lösen, entwickelten Wissenschaftler der UCSB den External Detector, der entscheidend dazu beiträgt, Neutronenwechselwirkungen auszuschließen und mögliche echte Detektionen zu validieren.

Ein weiterer häufiger Nachahmer ist Radon, ein radioaktives Gas, das eine Abfolge von Zerfällen emittieren kann, die leicht mit dunkler Materie verwechselt werden können. „In dieser Phase konnten wir diese vollständigen Abfolgen im Detektor identifizieren und Verwechslungen vermeiden“, erklärte der Physiker Jack Bargemann.

Wissenschaft ohne Vorurteile

Um Fehlinterpretationen durch Menschen zu vermeiden, wendet die LZ-Kooperation eine Methode namens „Salting“ an, bei der während der Datenerfassung falsche WIMP-Signale in die Daten eingefügt werden. Erst am Ende der Analyse – wenn die Daten „entsalzt“ werden – finden die Wissenschaftler heraus, welche Ereignisse echt waren. Auf diese Weise werden unbewusste Verzerrungen bei der Interpretation vermieden.

„Wir erforschen eine Region, die noch niemand zuvor untersucht hat“, erklärte Scott Haselschwardt, Koordinator der Studie. „Wenn man an den Grenzen des Wissens arbeitet, ist es unerlässlich, objektiv zu bleiben.“

Ein weiterer Schritt in Richtung kosmisches Geheimnis

Die Ergebnisse des LZ schränken die Möglichkeiten, was WIMPs sein könnten, erheblich ein und helfen dabei, falsche Modelle des Universums auszuschließen und zukünftige Forschungen zu lenken. Aber ihr Wert geht noch weiter: Der Detektor kann auch seltene Phänomene wie Sonnenneutrinos oder ungewöhnliche Zerfälle von Xenon-Isotopen erfassen.

Mit mehr als 250 Wissenschaftlern aus 38 Institutionen in sechs Ländern bereitet sich die LUX-ZEPLIN-Kooperation darauf vor, weitere Daten zu sammeln und eine noch fortschrittlichere Version zu entwickeln: XLZD, den zukünftigen Detektor der nächsten Generation, der die Menschheit dem Verständnis der unsichtbaren Materie des Kosmos einen Schritt näher bringen soll.

Quellenhinweis:

J. Aalbers, et.al, Dark Matter Search Results from 4.2 Tonne−Years of Exposure of the LUX-ZEPLIN (LZ) Experiment, 1 July 2025, Physical Review Letters.