Das passiert, wenn sich ein Schwarzes Loch dreht: Das Phänomen, das Wissenschaftler in Staunen versetzt

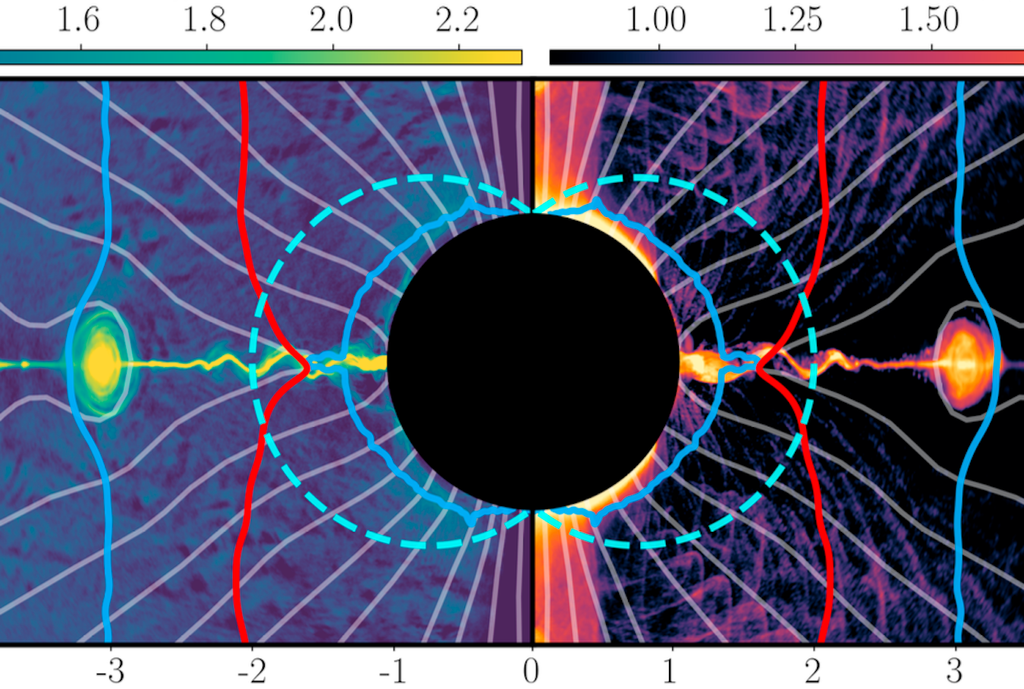

Neue Simulationen zeigen, wie rotierende Schwarze Löcher ihre Energie in kosmische Teilchenstrahlen umwandeln, indem sie Magnetismus, Relativität und Turbulenz in einem Tanz vereinen, der die Grenzen der modernen Astrophysik neu definiert.

Im Zentrum riesiger Galaxien wie M87 befinden sich Schwarze Löcher, die sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit drehen. Ihre Rotationskraft krümmt nicht nur die Raumzeit, sondern treibt auch einen gigantischen Teilchenstrahl an, der sich über Tausende von Lichtjahren erstreckt.

Seit Jahrzehnten fragen sich Astronomen, wie diese von Natur aus verschlingenden Objekte Materie ausstoßen können, anstatt sie zu absorbieren, und die Antwort scheint in ihrem Magnetismus zu liegen, der ihre Energie umwandelt und in der Lage ist, relativistische Jets anzutreiben.

Dieser als Blandford-Znajek-Mechanismus bekannte Prozess wurde in den 1970er Jahren vorgeschlagen und ist nun durch Simulationen bestätigt worden, die die extremen Bedingungen in der Nähe des Ereignishorizonts nachbilden, Regionen, in denen sich der Raum verdreht und Elektrizität wie ein Fluss unsichtbaren Feuers fließt und Energie aus der Rotation des Schwarzen Lochs gewinnt.

Um dies zu verstehen, verwendete ein internationales Team Supercomputer, die in der Lage sind, Plasmagleichungen unter allgemeiner Relativitätstheorie zu lösen. Mit ihrem FPIC-Code simulierten sie, wie sich Magnetfelder dehnen, brechen und wieder verbinden und dabei Energieströme freisetzen, die die Jets entzünden.

Das Ergebnis war verblüffend: Die Simulationen reproduzierten nicht nur die vom theoretischen Modell vorhergesagte Energie, sondern zeigten auch ein komplexes Netzwerk sich bewegender Plasmablasen, als würde das Schwarze Loch selbst Energie in den Kosmos hauchen.

Der Tanz der Plasmonen und des magnetischen Feuers

Um den Äquator des Schwarzen Lochs kreuzen sich Magnetfelder und brechen in einem Phänomen, das als magnetische Rekonnexion bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine Art kosmischen Kurzschluss, bei dem plötzlich Energie freigesetzt wird, wodurch glühende Plasmablasen, sogenannte Plasmonen, entstehen, die mit nahezu Lichtgeschwindigkeit herausschießen.

Diese Blasen bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen, und während es einigen gelingt, dem Abgrund zu entkommen, fallen andere zurück in Richtung Ereignishorizont. Ihre Dichte ist viel größer als die des umgebenden Plasmas, und ihre Bewegung scheint einem gleichmäßigen Rhythmus zu folgen, wie ein energischer Wind, der kontinuierlich aus dem Herzen des Monsters weht.

Es wurde beobachtet, dass Plasmonen verschmelzen und fragmentieren können, wodurch noch komplexere Strukturen entstehen. In Schwarzen Löchern mit extremer Rotation spalten sich einige direkt am Rand des Horizonts, wobei ein Fragment in die Leere fällt, während ein anderes entweicht und sich dem Teilchenstrahl anschließt.

In diesem geordneten Chaos ist das Schwarze Loch nicht nur ein Verschlinger, sondern auch ein Bildhauer. Durch diese „Blasen“ formt es seine Umgebung und gibt einen Teil seiner eigenen Rotationsenergie an den Weltraum ab; ein Prozess, der Magnetismus, Schwerkraft und Relativität in einer unsichtbaren Choreografie vereint.

Die Unterschrift des Mechanismus

Die Simulationen bestätigten, dass die Strahlleistung den Gleichungen des Blandford-Znajek-Mechanismus folgt, der beschreibt, wie Magnetfelder Energie aus der Rotation gewinnen können. Zum ersten Mal stimmten die numerischen Ergebnisse fast perfekt mit den vor Jahrzehnten entwickelten analytischen Vorhersagen überein.

Das bedeutet, dass die aus einem Schwarzen Loch entweichende elektromagnetische Energie mit bemerkenswerter Genauigkeit gemessen und vorhergesagt werden kann. Die Übereinstimmung zwischen theoretischen Modellen und kinetischen Simulationen zeigt, dass die relativistische Physik zwar komplex ist, aber dennoch Regeln folgt, die ebenso elegant wie unerbittlich sind.

Darüber hinaus zeigten die Simulationen, dass die Häufigkeit der magnetischen Rekonnexion mit der Rotationsgeschwindigkeit des Schwarzen Lochs zunimmt – das heißt, je größer die Drehung, desto mehr Plasmonen werden erzeugt und desto größer ist daher die Leistung des Jets.

Diese Bestätigung untermauert nicht nur die Rolle des Blandford-Znajek-Mechanismus, sondern vereint auch verschiedene theoretische Ansätze. Sowohl fluid-dynamische als auch kinetische Modelle weisen nun auf dieselbe Wahrheit hin: rotierende Schwarze Löcher sind außerordentlich effiziente kosmische Motoren.

Das Zeichen des Penrose-Prozesses

Aber die Studie ging noch weiter – im Innersten des geheimnisvollsten Bereichs des Schwarzen Lochs, der Ergosphäre, fanden die Forscher etwas noch Überraschenderes. Sie entdeckten Teilchen mit negativer Energie, ein Zustand, der den legendären Penrose-Prozess auslösen könnte, einen weiteren Mechanismus, mit dem Energie aus dem Spin eines Schwarzen Lochs gewonnen werden kann.

In dieser Region, in der Raum und Zeit mit der Rotation mitgerissen werden, gelingt es einigen Teilchen, sich zu spalten, wobei eine Hälfte in den Horizont und die andere mit mehr Energie als beim Eintritt nach außen geschleudert wird, wie in einem kosmischen Nullsummenspiel, bei dem das Schwarze Loch den Preis für seine eigene Bewegung bezahlt.

Die Simulationen zeigten, dass Positronen – die Antiteilchen von Elektronen – besonders wahrscheinlich negative Energiebahnen bilden, und obwohl ihr Beitrag geringer ist (10 % der Gesamtleistung), bestätigt ihre Anwesenheit, dass der Penrose-Prozess mit dem Blandford-Znajek-Mechanismus koexistieren könnte.

Letztendlich scheinen beide Prozesse in einer einzigen energetischen Symphonie miteinander verflochten zu sein. Magnetische Rekonnexion, Plasmonen und Teilchen mit negativer Energie wirken zusammen und zeigen, dass rotierende Schwarze Löcher nicht nur das Universum verschlingen, sondern es auch mit der reinsten Energie versorgen, die es gibt, nämlich der des Spins der Raumzeit selbst.

Quellenhinweis:

Electromagnetic Energy Extraction from Kerr Black Holes: Ab Initio Calculations, Claudio Meringolo et al. 2025 ApJL 992 L8