Schwarmverhalten: Forscher entdecken, dass sich Schwarmtiere neuronal synchronisieren

Schwärme koordinieren sich, indem sich die einzelnen Tiere neurologisch gleichschalten. Das haben Verhaltensbiologen nun herausgefunden. Demnach teilen die Tiere eine gleiche Raumwahrnehmung und verhalten sich wie ein einziger Organismus. Die Erkenntnisse dürften künftig in Robotik und künstlicher Intelligenz Anwendung finden.

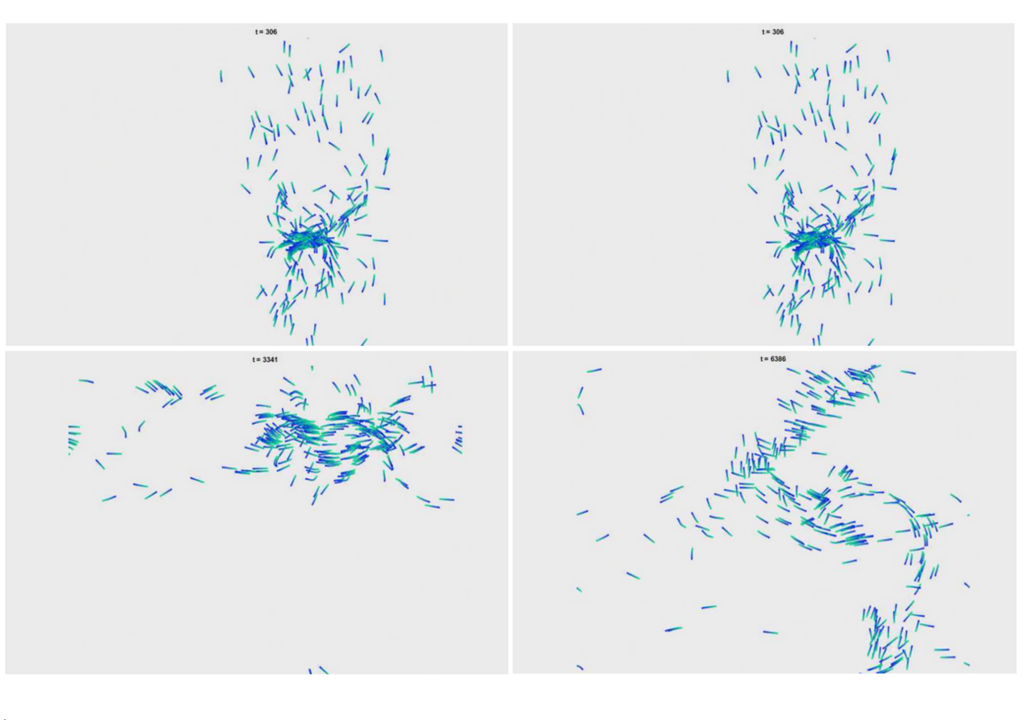

Wenn hunderte Stare wie eine schwarze Wolke über den Himmel fliegen, scheint ihr Flug von unsichtbarer Hand gelenkt zu werden. Hinter dem harmonischen Schauspiel steckt jedoch keine starre Regel, sondern das neurologische Zusammenspiel der einzelnen Tiere.

Eine neue Studie der Universität Konstanz und des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie zeigt nun, dass sich beim Schwarmverhalten die neuronalen Aktivitäten der Tiere synchronisieren: Die Individuen teilen eine gemeinsame mentale Karte des Raums und handeln dadurch wie ein einziger Organismus. Die Ergebnisse wurden in Nature Communications veröffentlicht.

Die Arbeit von Forschenden des Exzellenzclusters Centre for the Advanced Study of Collective Behaviour (CASCB) legt nahe, dass Schwarmverhalten auf einer einfachen, weit verbreiteten neuronalen Struktur beruht, dem sogenannten Ring-Attraktor-Netzwerk. Das Prinzip, das ursprünglich aus der Hirnforschung zur räumlichen Orientierung bekannt ist, könnte erklären, wie Tiere ihre Bewegungen ohne äußere Steuerung koordinieren.

Vom neuronalen Kreis zur kollektiven Bewegung

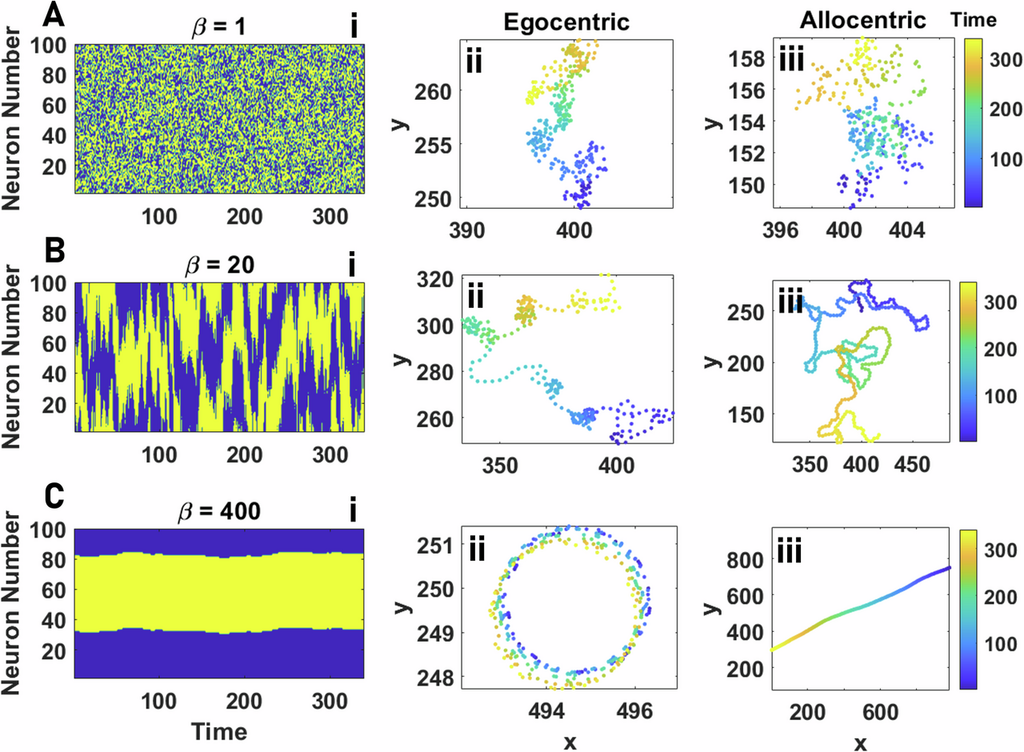

Das Ring-Attraktor-Netzwerk lässt sich als kreisförmige neuronale Karte beschreiben, die Richtungen und Positionen im Raum kodiert. Jedes Tier verarbeitet seine Umgebung mithilfe dieses Systems, etwa, wo sich Artgenossen oder feste Orientierungspunkte befinden.

Damit stellen die Forschenden eine jahrzehntelange Grundannahme der Schwarmforschung infrage. Bisher glaubte man, Tiere würden einfache Verhaltensregeln befolgen – etwa „halte Abstand“, „folge dem Nachbarn“ oder „bleibe in der Nähe“.

Solche Modelle konnten zwar Schwärme am Computer simulieren, doch sie ignorierten die neurobiologischen Prozesse, die reales Verhalten steuern. Das neue Modell zeigt hingegen, dass Schwarmverhalten direkt aus den Navigationsmechanismen des Gehirns entsteht.

Raumbezogene vs. körperbezogene Perspektive

Die Forschenden sprechen von allozentrischem Schwarmverhalten. Dabei beziehen sich Tiere nicht nur auf ihre unmittelbaren Nachbarn, sondern auf stabile Orientierungspunkte in ihrer Umgebung. Das Gehirn erstellt eine gemeinschaftliche, umweltbezogene Karte – eine geteilte Wahrnehmung des Raums.

– Dr. Mohammad Salahshour, Verhaltensbiologe, MPI und CASCB der Universität Konstanz

Bemerkenswert ist, dass Tiere zwischen zwei Perspektiven wechseln können: der allozentrischen (raumbezogenen) und der egozentrischen (körperbezogenen). In Simulationen zeigte sich, dass der Wechsel zwischen beiden Sichtweisen die Stabilität und Koordination des Schwarms deutlich verbessert. Die allozentrische Perspektive sorgt für gemeinsame Ausrichtung, während die egozentrische hilft, auf Nachbarn zu reagieren und Zusammenstöße zu vermeiden.

„Diese Flexibilität ist das Geheimnis ihrer Anpassungsfähigkeit“, erklärt Prof. Dr. Iain D. Couzin, ebenfalls Verhaltensbiologe am CASCB. „Das Gehirn bevorzugt nicht das eine oder das andere System – es nutzt beide, um in der Dynamik eines sich bewegenden Schwarms zu navigieren.“

Das Modell legt nahe, dass kollektives Verhalten keine speziellen neuronalen Schaltkreise erfordert. Stattdessen könnte es aus grundlegenden Mechanismen hervorgegangen sein, die schon bei einzeln lebenden Vorfahren vorhanden waren. Darin könnte der evolutionäre Ursprung kollektiver Intelligenz liegen.

Empirische Beobachtungen an Fischen und Heuschrecken stützen diese Annahme. Auch sie zeigen, dass Tiere auf subtile Veränderungen in ihrer Umgebung reagieren, ohne dass ausdrückliche Kommunikation nötig ist. Ordnung entsteht aus Interaktion – das Prinzip könnte auch für künstliche Systeme interessant sein.

Neue Möglichkeiten für Robotik und KI

In der Schwarmrobotik könnte künftig die duale Navigationslogik des Tiergehirns nachgeahmt werden. Roboter würden sich dann ohne zentrale Steuerung oder GPS orientieren, indem sie – wie Tiere – kollektive Karten der Umgebung bilden.

Zugleich können Lernprozesse und gemeinsame Entscheidungsfindung mit einbezogen werden, die für adaptive, autonome Systeme grundlegend sind. Allozentrisches Schwarmverhalten zeigt damit, dass kognitive Prozesse zur Basis kollektiver Intelligenz werden können.

Was wir am Himmel als flirrende Vogelwolke sehen, ist also Ausdruck neurologischer Synchronität. Damit eröffnet sich eine völlig neue Sicht auf kollektive Bewegung in der Natur.

Quellenhinweis:

Salahshour, M., & Couzin, I. D. (2025): Allocentric Flocking. Nature Communications.