Der Kuipergürtel: Die gefrorene Grenze des Sonnensystems

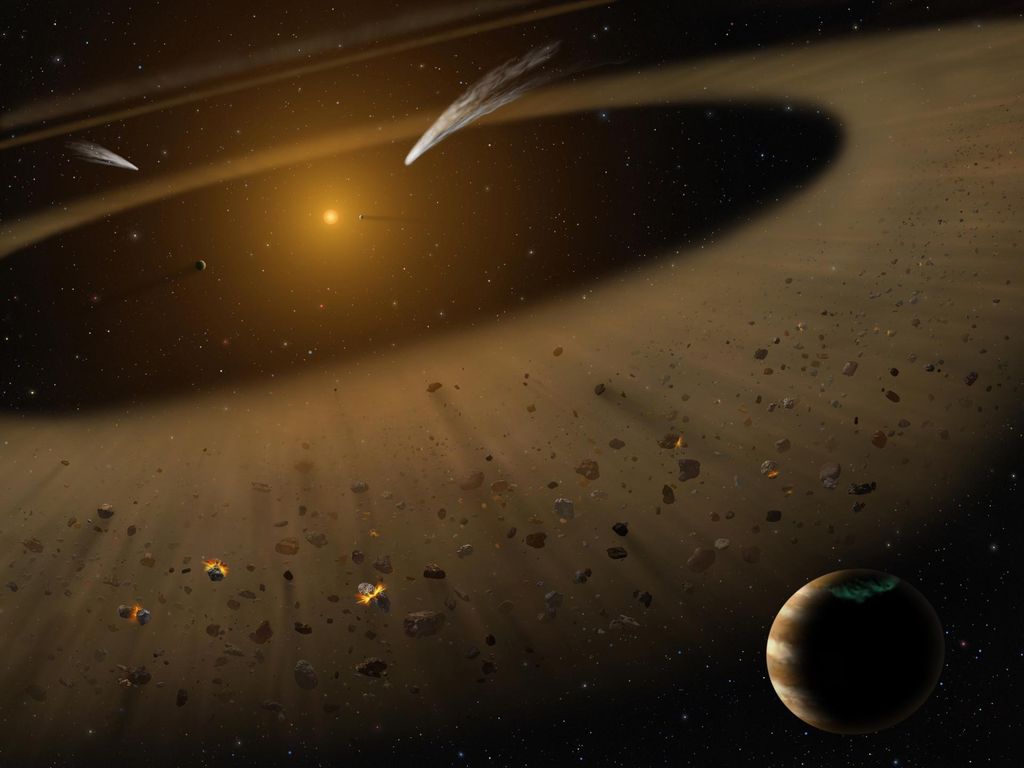

Der Kuipergürtel jenseits von Neptun ist voller kleiner Körper. Diese primitiven Objekte sind Fossilien aus der Frühzeit des Sonnensystems und die Hauptquelle für kurzperiodische Kometen.

Jenseits von Neptun gibt es einen Bereich im Weltraum, der mit kleinen eisigen Körpern gefüllt ist: den Kuipergürtel. Dieser Bereich enthält einige der ältesten und am wenigsten veränderten Materialien im Sonnensystem, die wie fossile Spuren fungieren und Aufschluss darüber geben, wie unsere kosmische Nachbarschaft in ihren Anfängen aussah.

Die Vorstellung, dass Materie jenseits von Pluto existiert, entstand 1943, als Kenneth Essex Edgeworth vorschlug, dass sich die Sonnenfamilie weit über das hinaus erstreckt, was damals als Grenze des Systems galt, und dass dieser Bereich der Ursprung der Kometen sei, die gelegentlich die inneren Zonen besuchen.

Kuiper griff diese Idee 1951 erneut auf, um Oorts Hypothese über die Entstehung von Kometen in der Nähe des Jupiter zu korrigieren, und obwohl es sich dabei um Theorien ohne direkte Beweise handelte, war das Konzept eines transneptunischen Rings bereits vor der Mitte des 20. Jahrhunderts in der Wissenschaft präsent.

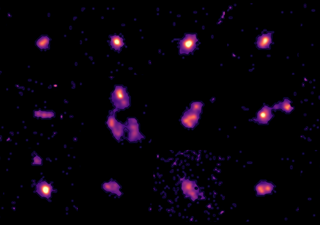

Nach mehreren gescheiterten Versuchen in den 1980er Jahren markierte die Entdeckung des Objekts 1992 QB1 einen Wendepunkt. Seitdem wurden Hunderte von transneptunischen Körpern (KBOs) identifiziert, was zu intensiven wissenschaftlichen Aktivitäten rund um diese Objekte geführt hat.

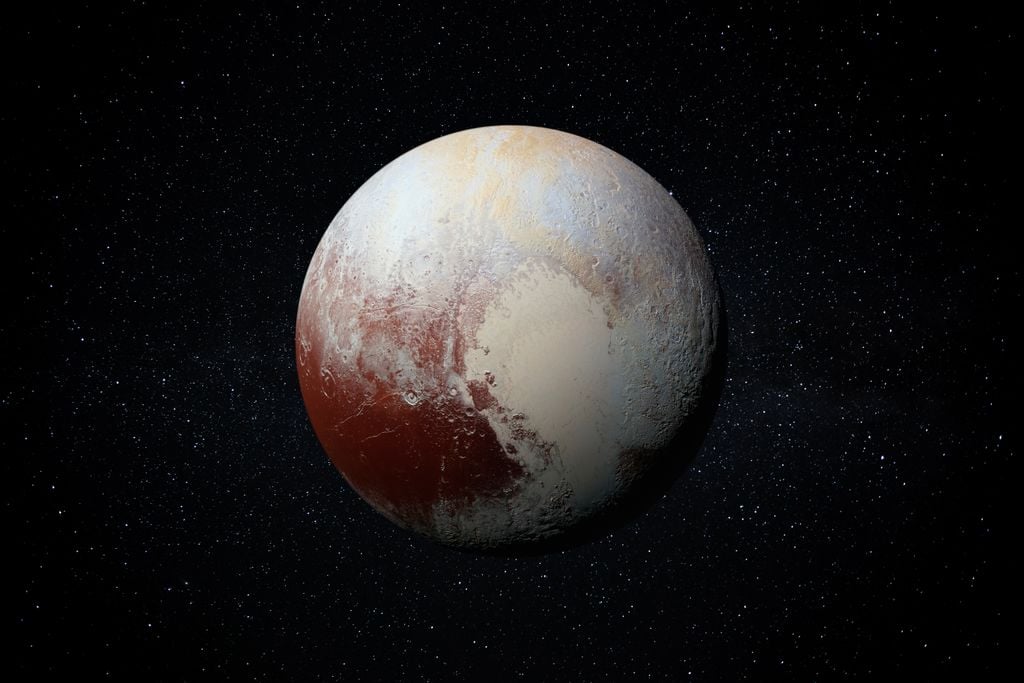

Heute wissen wir, dass sogar Pluto Teil dieses Gürtels ist, in dem KBOs extrem schwach leuchten und sich sehr langsam über den Himmel bewegen, was ihre große Entfernung von der Sonne aufgrund ihrer geringen scheinbaren Geschwindigkeit am Himmelsgewölbe bestätigt.

Verschiedene Klassen von Objekten

Die Objekte im Kuipergürtel bilden keine homogene Gruppe. Überraschenderweise lassen sie sich anhand ihrer Umlaufbahnen in drei verschiedene Klassen einteilen, als ob sie in Nachbarschaften mit unterschiedlichen Gravitationsgesetzen leben würden – eine Einteilung, die die Aufmerksamkeit der Planetentheoretiker auf sich gezogen hat.

Die meisten von ihnen – etwa zwei Drittel – sind die sogenannten „klassischen Kometen“. Sie umkreisen die Sonne in einer Entfernung zwischen 42 und 47 Astronomischen Einheiten (AE) und bleiben selbst bei ihrer größten Annäherung weit von Neptun entfernt. Ihre Bahnen sind stabil und weisen eine große Bandbreite an Neigungen auf.

Ein Drittel der KBOs sind „Plutinos“, die eine 3:2-Orbitalresonanz mit Neptun bei etwa 39,4 AE aufweisen – eine Synchronizität, die es ihnen ermöglicht, Gravitationsstörungen zu vermeiden, da einige sich der Sonne näher als Neptun nähern, aber durch diese Resonanz geschützt bleiben.

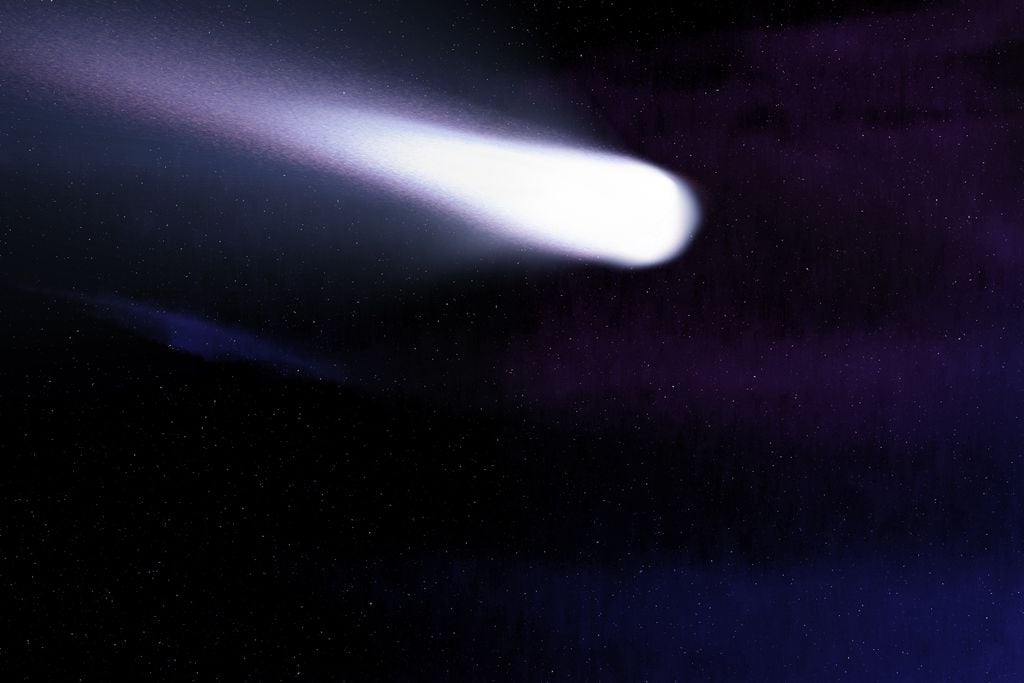

Die dritte Klasse sind die verstreuten Objekte wie 1996 TL66, die sehr langgestreckte Umlaufbahnen haben und deren sonnennächster Punkt in der Nähe von Neptun liegt. Diese Nähe lässt vermuten, dass sie keiner starken Gravitationswirkung unterliegen und die Quelle von Kurzkontaktkometen sein könnten.

Entstehung und planetare Migration

Simulationen zeigen, dass die Objekte mit der aktuellen Masse des Kuipergürtels nicht auf ihre heutige Größe angewachsen sein können. Heute enthält diese Region nur noch etwa 0,1 % der Masse der Erde, was darauf hindeutet, dass sie fast ihr gesamtes ursprüngliches Material verloren hat.

Um in weniger als 100 Millionen Jahren Körper von der Größe Plutos zu bilden, wären zwischen 10 und 30 Erdmassen im Bereich zwischen 30 und 50 AE erforderlich gewesen. Das bedeutet, dass 99 % des Materials zerstreut oder entfernt wurden, obwohl noch unklar ist, wie genau dies geschehen ist.

Ein Hinweis liegt in der Häufigkeit von Plutinos, da man davon ausgeht, dass Neptun bei seiner Wanderung nach außen Orbitalresonanzen mit sich zog und Objekte wie Murmeln einfing, die von einer sich bewegenden Rille geleitet wurden – ein Prozess, der als Resonanz-Sweeping bekannt ist.

Ein weiteres Rätsel ist die hohe Relativgeschwindigkeit zwischen den Objekten von fast 1 km/s, was bedeutet, dass die derzeitigen Kollisionen eher destruktiv als konstruktiv sind. Diese Unruhe in den Umlaufbahnen lässt auf größere Störungen schließen, die möglicherweise durch massive Objekte verursacht wurden, die Neptun während seiner frühen Bewegungen ausgestoßen hat.

Oberflächen, Kometen und Staub

KBOs bestehen aus einer Mischung aus Eis und Gesteinsmaterialien, und im Laufe der Zeit wurden ihre Oberflächen von energiereichen Teilchen bombardiert, wodurch sich eine dunkle, kohlenstoffreiche Schicht bildete, die als „Strahlungsmantel” bekannt ist und eine geringe Flüchtigkeit aufweist.

Die Farben ihrer Oberflächen variieren jedoch stark, von Grautönen bis zu tiefen Rottönen, was darauf hindeutet, dass sie nicht alle gleich sind. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass gelegentliche Kollisionen frisches Material aus ihrem Inneren freilegen und so ihre sichtbare Farbe verändern.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist sich einig, dass der Kuipergürtel im Wesentlichen die Hauptquelle für kurzperiodische Kometen wie den berühmten Halleyschen Kometen ist. Diese Objekte haben eine kurze dynamische Lebensdauer – zwischen 100.000 und einer Million Jahren –, sodass sie ständig neu gebildet werden müssen.

Darüber hinaus erzeugen Kollisionen zwischen KBOs und der Einwirkung interstellarer Partikel kontinuierlich Staub, dessen Menge auf 400 bis 10 Millionen Kilogramm pro Sekunde geschätzt wird – Staub, der sogar die Erde erreichen und in der Stratosphäre nachgewiesen werden könnte.

Quellenhinweis:

KUIPER BELT OBJECTS. David Jewitt. Annual Reviews 27:287-312 (Volume publication date May 1999)