Machtverhältnisse zwischen Männchen und Weibchen komplexer als gedacht – Primatenforschung widerlegt Klischees

Lange war man davon ausgegangen, dass bei den Primaten die Männchen den Ton angeben. Doch nun konnten Forscher zeigen, dass sich Machtverhältnisse von Art zu Art unterscheiden – und oft sogar die Weibchen das Sagen haben.

Die Vorstellung, dass in Primatengesellschaften grundsätzlich Männchen den Ton angeben, ist weit verbreitet – doch bisher ließ sie sich wissenschaftlich nicht belegen. Nun haben Forschende herausgefunden, dass in vielen Arten die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern ausgeglichen sind.

Eine groß angelegte Studie unter Beteiligung des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen, der Universität Montpellier und des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig zeigt, dass Macht in Primatengruppen anders verteilt ist als bisher angenommen.

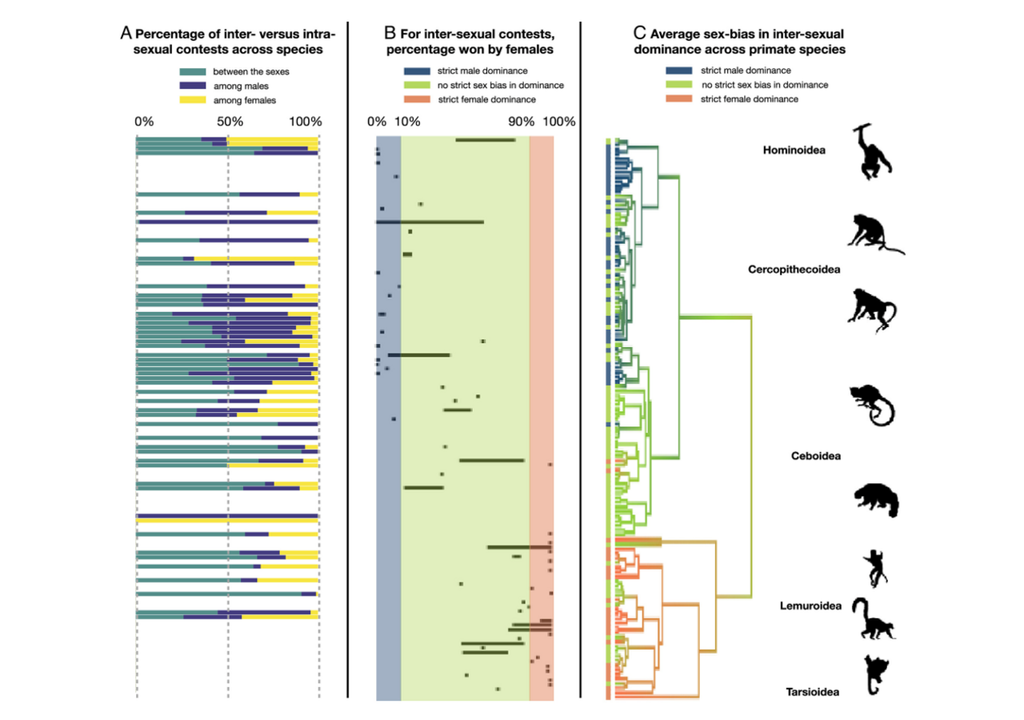

Die Forschenden analysierten Daten von 253 Populationen aus 121 verschiedenen Primatenarten. Ihre Ergebnisse zeigen, dass fast die Hälfte aller aggressiven Auseinandersetzungen zwischen den Geschlechtern stattfindet – ein Befund, der bisherige Annahmen infragestellt. Lange war man davon ausgegangen, dass Rivalität vor allem innerhalb eines Geschlechts vorkommt, etwa wenn Männchen um Fortpflanzungspartner konkurrieren.

Das lässt auf eine vielfältige Realität schließen: In rund 70 Prozent der untersuchten Populationen gibt es keine dominierenden Geschlechter. Nur in 17 Prozent waren Männchen dominant – in 13 Prozent dagegen die Weibchen.

„Unsere Forschung zeigt, wie vielfältig und flexibel Dominanzverhältnisse im Tierreich sein können“, erklärt Peter Kappeler, Leiter der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie am Deutschen Primatenzentrum.

Typische evolutionäre Muster

Dabei hängt die Machtverteilung eng mit ökologischen und sozialen Faktoren zusammen: Weibliche Dominanz tritt vor allem bei Arten auf, bei denen Weibchen monogam leben, körperlich ähnlich groß wie die Männchen sind oder überwiegend in Bäumen nach Nahrung suchen. In solchen Konstellationen wählen die Weibchen ihren Fortpflanzungspartner selbst.

– Elise Huchard von der Universität Montpellier

Arten, bei denen Männchen größer sind, sich mit mehreren Weibchen paaren und am Boden leben, weisen dagegen häufiger männliche Dominanz auf. Diese evolutionären Muster zeigen, dass Dominanz nicht biologisch festgelegt, sondern an Umweltbedingungen angepasst ist.

Die Ergebnisse rücken auch menschliche Geschlechterrollen in ein neues Licht. Denn da viele Primatengesellschaften keine einseitige Dominanz kennen und weibliche Überlegenheit keineswegs selten ist, wird ein zentrales Argument biologischer Geschlechterhierarchien infragegestellt.

Kappeler erklärt, dass man die Erkenntnisse aus der Primatenforschung nicht eins zu eins auf menschliche Geschlechter übertragen könne: „Stattdessen sollten Geschlechterverhältnisse stets im jeweiligen sozialen und ökologischen Kontext betrachtet werden.“

Quellenhinweis:

Huchard, E., Kappeler, P. M., Smit, N., Fichtel, C., & Lukas, D. (2025): The evolution of male-female dominance relations in primate societies. PNAS.