Wissenschaftler entdecken eine Quelle massiver Wasserstoffemissionen an einem unerwarteten Ort

Im westlichen Pazifik wurde ein seltenes hydrothermales Tiefseesystem entdeckt, das massive Wasserstoffemissionen verursacht.

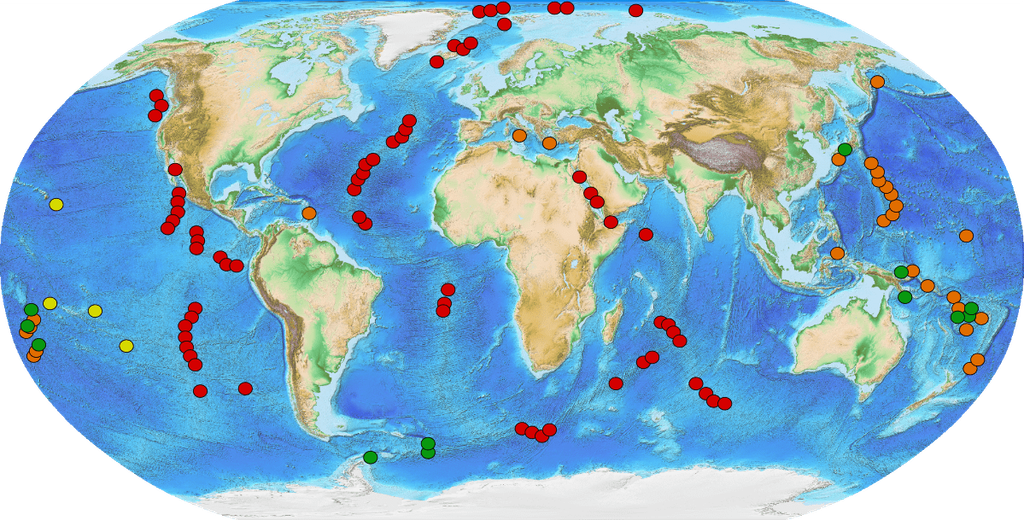

Wasserstoffproduzierende hydrothermale Systeme in der Tiefsee sind selten, aber entscheidend für das Verständnis der inneren Prozesse der Erde und der Bedingungen, die möglicherweise die Entstehung des Lebens begünstigt haben. Nun haben Wissenschaftler des Instituts für Ozeanologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (IOCAS) ein riesiges wasserstoffreiches hydrothermales System unter dem Meeresboden des westlichen Pazifiks entdeckt, das neue Einblicke in die Serpentinisierung der Tiefsee bietet, einen Prozess, bei dem eisen- und magnesiumreiche Gesteine chemisch mit Wasser reagieren, um Serpentinmineralien zu bilden und Wasserstoff freizusetzen.

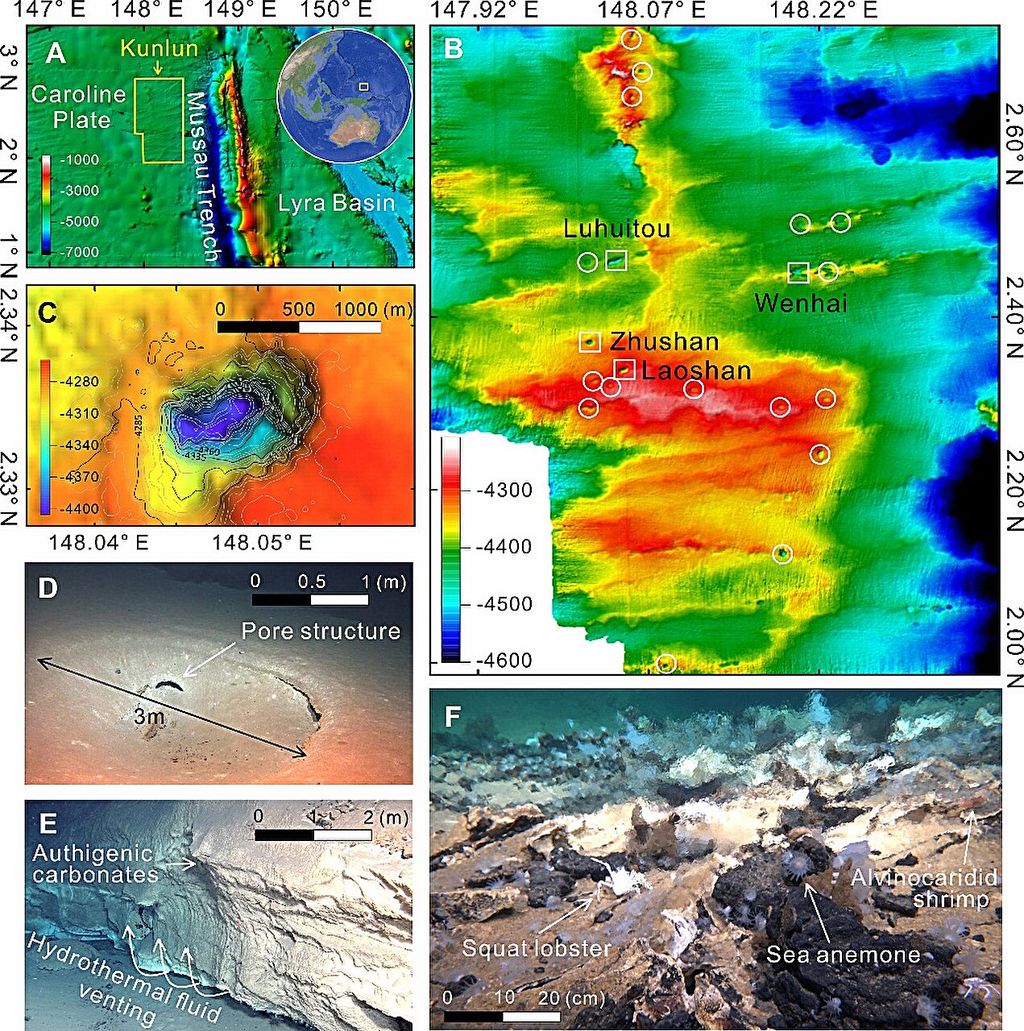

Das hydrothermale Feld Kunlun – ein tektonisch aktiver Ort etwa 80 Kilometer westlich des Mussau-Grabens auf der Caroline-Platte – umfasst 20 große Vertiefungen im Meeresboden (einige mit einem Durchmesser von mehr als 1 Kilometer), die wie ein Schwarm von Rohren angeordnet sind, eine Gruppe vertikaler oder stark geneigter zylindrischer Gesteinsstrukturen, die Flüssigkeiten oder Gase aus dem Erdinneren kanalisieren. Das System wurde mit dem bemannten Tauchboot Fendouzhe erkundet.

In-situ-Untersuchungen ergaben reichlich wasserstoffhaltige Flüssigkeiten und ausgedehnte Karbonatformationen, die sich alle unterhalb der Karbonatkompensationstiefe befanden. Die Ergebnisse wurden in Science Advances veröffentlicht.

„Dies zeigt, dass durch Serpentinisierung bedingte Wasserstoffbildung auch weit entfernt von mittelozeanischen Rücken stattfinden kann, was lang gehegte Annahmen in Frage stellt.“ Mithilfe fortschrittlicher Raman-Spektroskopie des Meeresbodens hat das Team molekulare Wasserstoffkonzentrationen von 5,9 bis 6,8 mmol/kg in diffusen hydrothermalen Flüssigkeiten gemessen.

Während die Flüssigkeiten selbst mäßig warm sind (weniger als 40 °C), weisen geochemische Marker auf deutlich höhere Temperaturen unter der Oberfläche hin, die ausreichen, um die Bildung von Dolomit zu bewirken, was auf intensive Wechselwirkungen zwischen Flüssigkeiten und Gestein tief im Meeresboden hindeutet.

Die geologischen Merkmale, zu denen steilwandige Krater, die Kimberlit-Schloten ähneln, explosive Brekzienablagerungen und geschichtete Karbonatstrukturen gehören, deuten darauf hin, dass die hydrothermale Aktivität einer schrittweisen Entwicklung gefolgt ist: zunächst gasgetriebene Eruptionen, gefolgt von einer längeren hydrothermalen Zirkulation und Mineralablagerungen.

Diese Entdeckung bietet ein natürliches Laboratorium für die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Wasserstoffemissionen und der Entstehung frühen Lebens. Wasserstoffreiche alkalische Flüssigkeiten, wie sie in Kunlun vorkommen, spiegeln vermutlich die chemische Umgebung der frühen Erde wider. Das hydrothermale System von Kunlun erweitert nicht nur unser Verständnis der Wasserstoffprozesse in der Tiefsee, sondern eröffnet auch neue Wege zur Identifizierung unerschlossener Unterwasser-Wasserstoffressourcen, so die Forscher.

Quelle: Chinesische Akademie der Wissenschaften – Phys.org

Quellenhinweis:

Lianfu Li et al, A large intraplate hydrogen-rich hydrothermal system driven by serpentinisation in the western Pacific: Kunlun, Science Advances (2025). DOI: 10.1126/sciadv.adx3202