Gibt es noch Hoffnung für die Menschheit? Forscher entwickeln Zukunftsszenarien anhand planetarer Grenzen

Anhand verschiedener Zukunftsszenarien haben Wissenschaftler untersucht, wie sich der Klimawandel noch aufhalten lässt. Vor allem ein Szenario scheint erfolgversprechend.

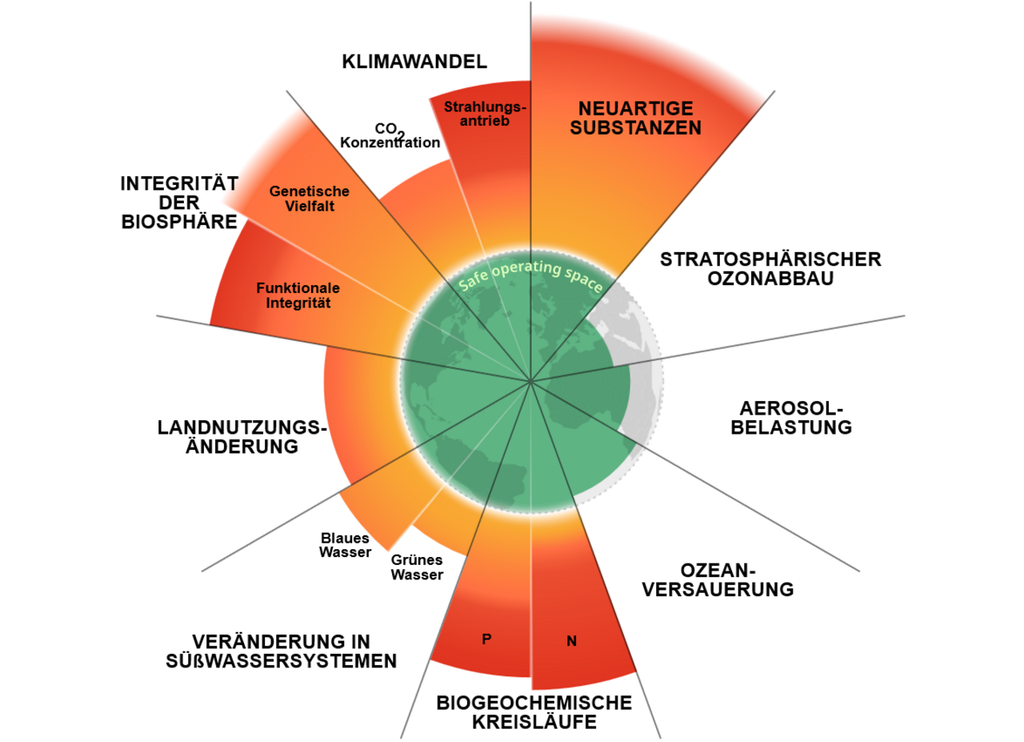

Wissenschaftler stellen Zukunftsszenarien für die möglichen Entwicklungen von Klima und Umwelt bis zum Ende dieses Jahrhunderts vor. Den Entwürfen liegen die sogenannten planetaren Grenzen zugrunde, ein Konzept, das den sicheren Handlungsspielraum für menschliche Aktivitäten auf der Erde beschreibt.

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) hat gemeinsam mit internationalen Partnern die umfassende Szenarienstudie im Fachjournal Nature veröffentlicht. Das Fazit lautet, dass Nachhaltigkeit noch für Jahrzehnte eine kritische Größe bleiben wird. Mit entschlossenen Maßnahmen ließe sich jedoch der Zustand unseres Planeten bis 2050 auf das Niveau von 2015 bringen – und bis 2100 sogar deutlich verbessern.

„Die menschliche Zivilisation steht an einem kritischen Punkt – und wir zeigen mit einer neuartigen Methodik, wie sie sich weiterentwickeln kann, ohne ihre natürlichen Lebensgrundlagen zu ruinieren“, erklärt Johan Rockström, Direktor des PIK und Mitautor der Studie.

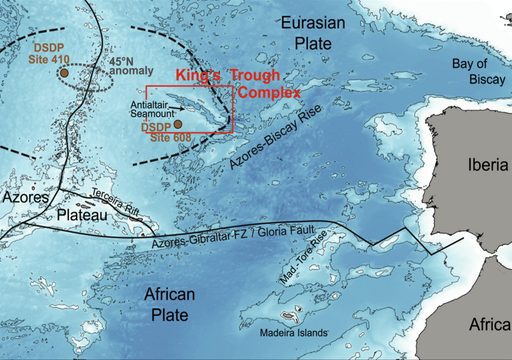

Rockström gilt als Mitentwickler des planetaren-Grenzen-Konzepts, das erstmals 2009 vorgestellt wurde. Es definiert Schwellenwerte für neun globale Umweltsysteme – darunter das Klima, die Ozeanversauerung, der Stickstoff- und Phosphorkreislauf, die Nutzung von Süßwasser sowie die Biodiversität. Werden diese Grenzen überschritten, steigt das Risiko, bestehende Ökosysteme unwiederbringlich zu beschädigen, massiv an.

Sechs von neun Grenzen überschritten

Für die Szenarienanalyse griff das Forschungsteam auf das weit verbreitete integrierte Bewertungsmodell IMAGE zurück. Es simuliert die Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Umwelt auf globaler Ebene. Leitautor der Studie ist Detlef van Vuuren, Professor an der Universität Utrecht und führender Experte der niederländischen Umweltbehörde PBL. Eine zentrale Erkenntnis der Studie war, dass eine ambitionierte Klimapolitik allein nicht ausreicht, um die planetaren Grenzen zu wahren.

Bereits 2050 wären die Belastungen durch Treibhausgase und Stickstoff weit im Hochrisikobereich. Selbst wenn sich die globale Klimapolitik strikt an der 1,5-Grad-Grenze orientiert, reicht das nicht aus, um die Systeme zu stabilisieren.

Zwar kann Klimaschutz positive Nebenwirkungen haben, etwa durch Aufforstung oder den Verzicht auf fossile Brennstoffe. Doch negative Effekte wie der großflächige Anbau von Energiepflanzen stellen neue Herausforderungen dar. Deshalb fragt die Studie danach, welche zusätzlichen realisierbaren Maßnahmen notwendig sind, um die sicheren Grenzwerte zu erreichen.

Nur ein Szenario aussichtsreich

Das Team entwickelte ein erweitertes Szenario, das auf mehreren Pfeilern basiert: einer Umstellung auf fleischarme Ernährung gemäß der EAT-Lancet-Planetary-Health-Diät, der Halbierung von Lebensmittelabfällen sowie einer effizienteren Nutzung von Wasser und Nährstoffen. Die Ergebnisse sind vielversprechend: Mit dem erweiterten Szenario ließe sich nicht nur die Verschlechterung der Umweltsysteme stoppen – die Entwicklung kann sogar umgekehrt werden.

Für die zweite Hälfte des Jahrhunderts prognostiziert das Modell sogar eine weitere Verbesserung, auch wenn der Optimismus dafür begrenzt bleibt: „Selbst in diesem Szenario sind im Jahr 2100 immer noch planetare Belastungsgrenzen überschritten“, warnt van Vuuren. „Namentlich für das Klima, den Phosphor- und Stickstoff-Kreislauf und die Integrität der Biosphäre. Die Suche nach noch besseren Politik-Maßnahmen bleibt also auf der Tagesordnung.“

Neben einer wissenschaftlich fundierten Basis, um die Umweltpolitik bewerten zu können, liefert die Studie auch eine klare Handlungsanleitung. Demnach muss nachhaltige Entwicklung keine Utopie bleiben, sie erfordert aber ein entschlossenes, integratives Handeln.

Quellenhinweis:

van Vuuren, D., Doelman, J., Schmidt Tagomori, I., Beusen, A., Cornell, S., Rockström, J., Schipper, A., Stehfest, E., Ambrosio, G., van den Berg, M., Bouwman, L., Daioglou, V., Harmsen, M., Lucas, P., & van der Wijst, K., (2025): Exploring pathways for world development within planetary boundaries. Nature.