Wie der erste Stern im Universum entstand: Neue Simulation enthüllt seinen Ursprung

Eine aktuelle wissenschaftliche Studie hat mithilfe von Simulationen erfolgreich den Ursprung der ersten Sterne im Universum aufgeklärt. Sie eröffnet auch vielversprechende neue Wege zum Verständnis anderer wichtiger Phänomene im frühen Universum.

Das frühe Universum, eine faszinierende Ära, die sich nur wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall entfaltete, war die Bühne, auf der die ersten Sterne, bekannt als Population-III-Sterne (Pop III), entstanden. Sie bestanden fast ausschließlich aus den leichtesten Elementen – Wasserstoff und Helium – und ihre Entstehung war ein entscheidender Schritt in der kosmischen Evolution, der die Grundlage für das Entstehen der schwereren Elemente legte, die wir heute kennen.

Die Zeit, bevor die ersten Sterne ihre Umgebung erhellten, wird als „dunkles Zeitalter“ bezeichnet. Zu dieser Zeit hatte sich das Universum so weit abgekühlt, dass es transparent wurde und Licht durchlassen konnte. Da es jedoch noch keine Sterne gab, gab es auch keine Lichtquellen.

Lange Zeit gingen die vorherrschenden theoretischen Modelle davon aus, dass diese ersten Sterne durch einen relativ gleichmäßigen und einheitlichen gravitativen Kollaps von Urgaswolken entstanden sind. Diese Sichtweise ließ jedoch wichtige Fragen offen, insbesondere hinsichtlich der Masse dieser Sterne und des Fehlens bestimmter „chemischer Fingerabdrücke”, die im heutigen Universum zu erwarten wären.

Eine bahnbrechende Studie unter der Leitung von Ke-Jung Chen und seinem Team, darunter Meng-Yuan Ho und Pei-Cheng Tung, die am 30. Juli 2025 im Astrophysical Journal Letters veröffentlicht wurde, hat diese Sichtweise grundlegend verändert.

Die Urphase: Minihalos aus dunkler Materie

Diese aktuelle Forschung zeigt, dass ursprüngliche Gaswolken keine ruhigen Umgebungen waren – sie waren turbulent, klumpig und überraschenderweise sogar überschallschnell. Diese Erkenntnis definiert unser Verständnis der frühesten Sternentstehung neu und liefert neue Einblicke in die Entstehung des Kosmos.

Die ersten großräumigen Strukturen im Universum, die sich aus den anfänglichen Quantenfluktuationen des Urknalls bildeten, waren Halos aus dunkler Materie. Diese dichten Konzentrationen, die als „Minihalos“ bezeichnet werden, übten, obwohl sie unsichtbar waren, eine starke Anziehungskraft aus und fungierten als kosmisches „Gerüst“, auf dem sich das Urgas ansammelte und zusammenbrach.

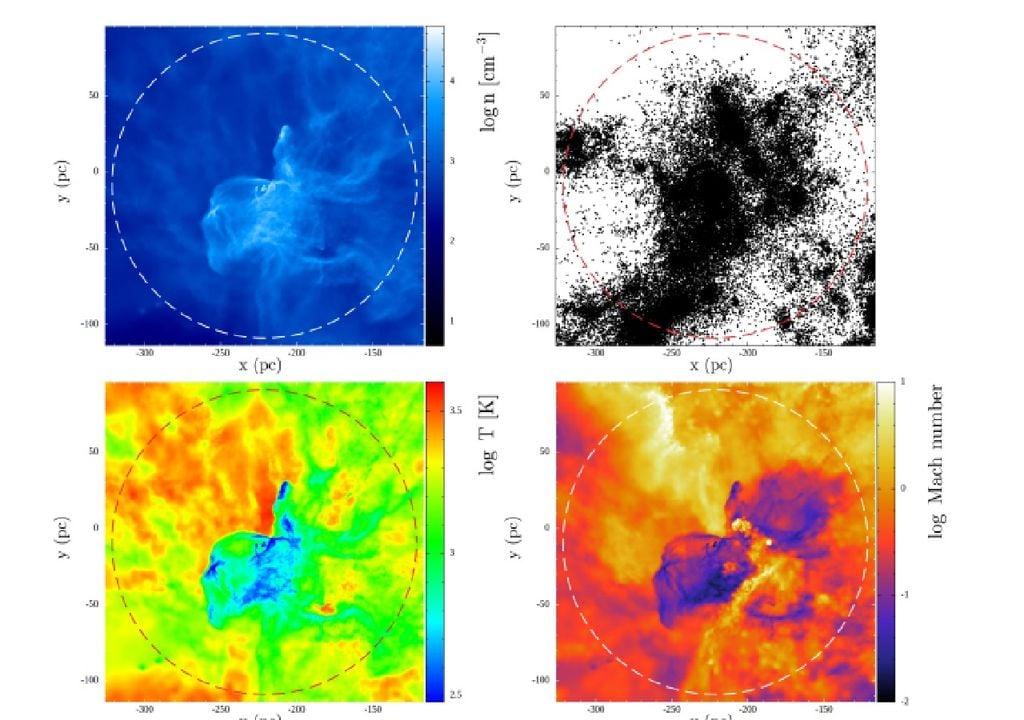

In dieser Studie konzentrierten sich die Forscher auf einen Minihalo aus dunkler Materie mit einer Masse, die etwa 10 Millionen Mal so groß ist wie die unserer Sonne (genauer gesagt 1,05 × 107 Sonnenmassen). Als das Urgas, das hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium mit extrem geringer Metallizität (d. h. sehr wenigen schweren Elementen) bestand, in den Gravitationsbrunnen dieses Minihalos gezogen wurde, waren die Bedingungen für die Entstehung der ersten Sterne gegeben.

Die bahnbrechende Simulation: GIZMO und IllustrisTNG

Um Licht in die komplexen Prozesse des frühen Universums zu bringen, verwendete das Forschungsteam eine hochmoderne Computersimulation. Sie setzten den GIZMO-Code ein, eine flexible, massiv parallele Software, die entwickelt wurde, um Fluid- und Gravitationsgleichungen mit außergewöhnlicher Genauigkeit zu lösen. Der Ansatz der Studie zeichnete sich durch die Kombination von GIZMO mit hochauflösenden kosmologischen Daten aus dem IllustrisTNG-Projekt aus – einer groß angelegten Reihe von Simulationen, die die Entwicklung des Kosmos von seinen Anfängen an modellieren.

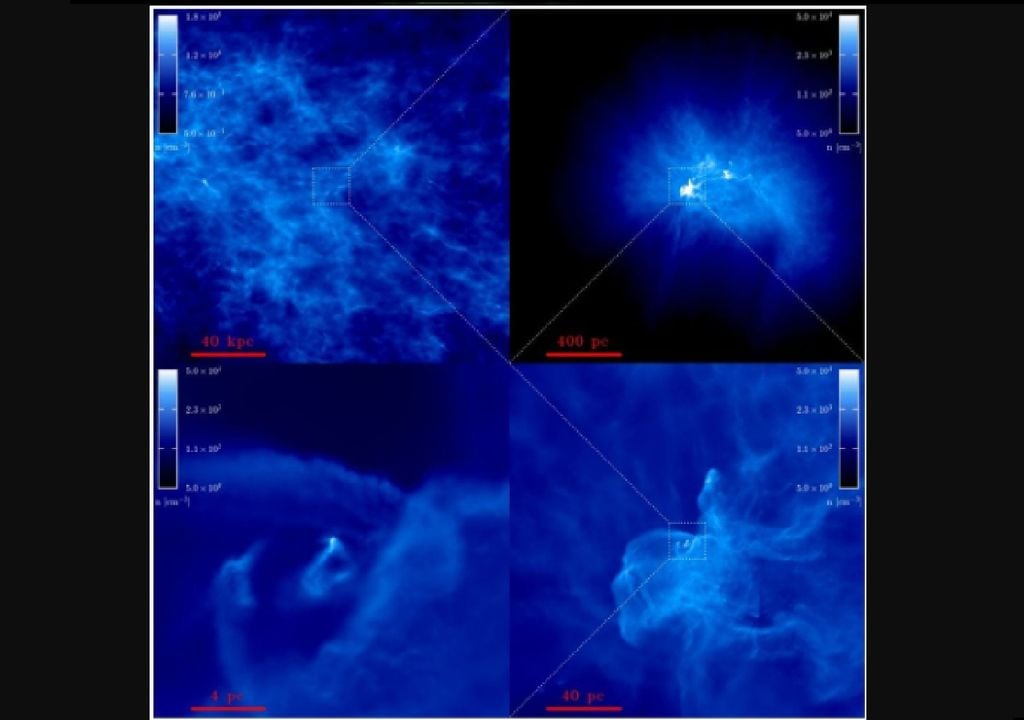

Der wirklich innovative Aspekt dieser Forschung liegt in der beispiellosen Auflösung, die erreicht wurde. Das Team steigerte die ursprüngliche Auflösung von IllustrisTNG mithilfe einer Partikelaufspaltungstechnik um den Faktor 100.000. Diese äußerst detaillierte Ansicht ermöglichte es ihnen erstmals, die gesamte Entwicklung der Turbulenzen während der frühesten Phasen der Entstehung des ersten Sterns aufzulösen.

Frühere Simulationen konzentrierten sich oft auf die zentralen Sternentstehungsgebiete und konnten die Entstehung von Turbulenzen in diesen Größenordnungen nicht erfassen, da die weitere Halo-Umgebung unterauflösend war. Die Fähigkeit, die Wechselwirkung zwischen einfallendem Gas und dem Minihalo aus dunkler Materie so detailliert zu modellieren, war entscheidend für die Aufdeckung der verborgenen Dynamik dieser Urwolken.

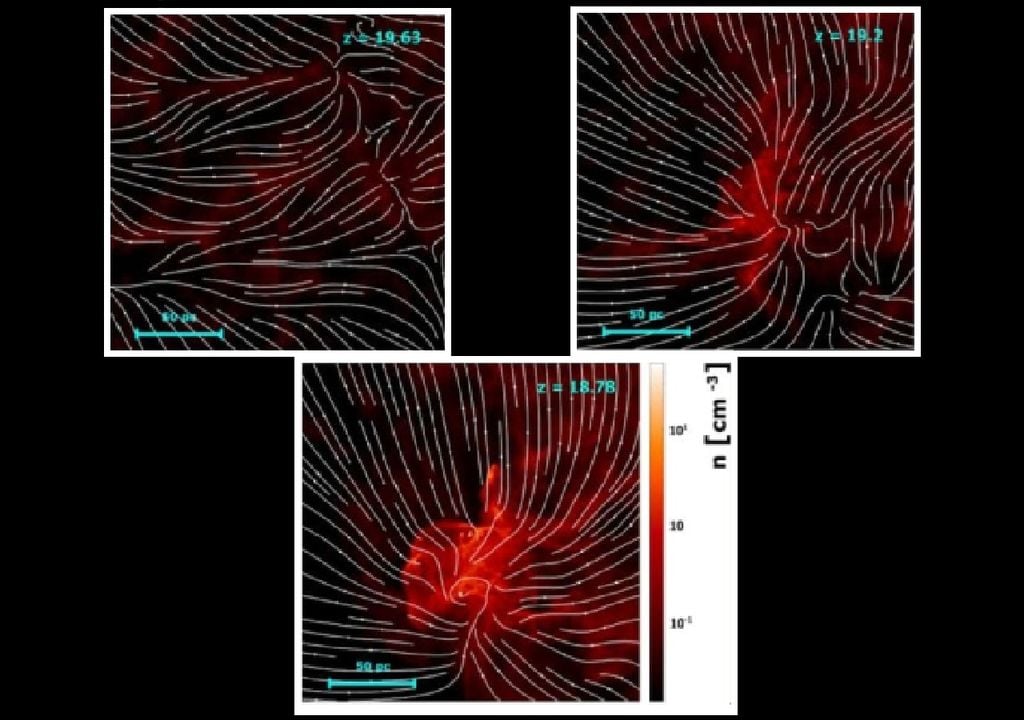

Überschallturbulenzen: Der Motor der Sternfragmentierung

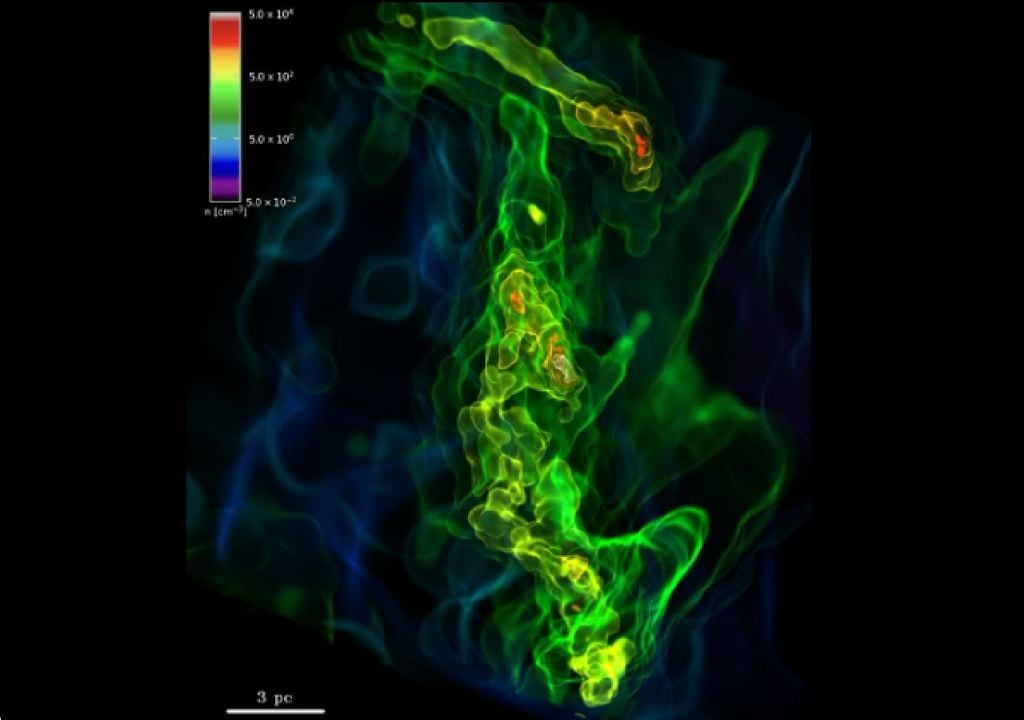

Die Ergebnisse der Simulation stellen die Vorstellung eines reibungslosen gravitativen Kollapses in Frage und offenbaren eine überraschend chaotische kosmische Umgebung. Als das Urgas in den Minihalo aus dunkler Materie hineingezogen wurde, erzeugte es intensive, heftige Überschallturbulenzen. Diese Turbulenzen erreichten charakteristische Geschwindigkeiten, die etwa das 5,2-fache der Schallgeschwindigkeit betrugen.

Diese Turbulenzen waren keine Nebenwirkung des Zusammenbruchs – sie waren ein entscheidender Faktor im Sternentstehungsprozess. Die heftigen Strömungen zerrissen die ursprüngliche Gaswolke effizient in mehrere dichte Klumpen. Die Simulation identifizierte einen solchen Klumpen, der kurz davor stand, zu einem Stern mit einer Größe von etwa acht Sonnenmassen und einer Ausdehnung von 0,03 Parsec zusammenzufallen.

Ursprüngliche Sternentstehungswolken waren nicht ruhig, sondern turbulent, klumpig und überschallschnell – ein starker Kontrast zu früheren Modellen mit gleichmäßigem Kollaps. Diese Turbulenzen waren entscheidend für die Fragmentierung der ursprünglichen Wolke in mehrere dichte Cluster, von denen einer einen Stern mit einer Masse von etwa 8 Sonnenmassen bildete.

Die Neudefinition des ersten Sterns

Die durch Turbulenzen verursachte Fragmentierung primordialer Gaswolken hat weitreichende Auswirkungen auf unser Verständnis der ersten Sterne. Die Studie legt nahe, dass aufgrund dieses Prozesses Sterne der Population III möglicherweise kleiner und zahlreicher waren als bisher angenommen. Ältere Modelle sagten oft supermassive Sterne der Population III mit Massen von bis zu Hunderten von Sonnenmassen voraus.

Dies bietet eine elegante Lösung für ein seit langem bestehendes astrophysikalisches Rätsel: das offensichtliche Fehlen charakteristischer chemischer Signaturen von massereichen Sternen der ersten Generation in den ältesten Sternen der heutigen Zeit. Es wurde erwartet, dass supermassereiche Pop-III-Sterne – mit einer Masse von 130 bis 250 Sonnenmassen – ihr Leben als Paarinstabilitäts-Supernovae (PISNe) beenden würden.

Allerdings wurden diese charakteristischen chemischen Signaturen des PISN in den ältesten Sternen unseres Universums nie eindeutig nachgewiesen. Wenn die ersten Sterne überwiegend supermassereich gewesen wären, müssten ihre „Fingerabdrücke“ deutlich erkennbar sein.

Chens Team schlägt vor, dass Überschallturbulenzen die Urwolken in kleinere Cluster fragmentierten, was zur Bildung von Pop-III-Sternen mit geringerer Masse führte (wie der Stern mit etwa 8 Sonnenmassen in der Simulation).

Sterne mit acht Sonnenmassen explodieren nicht als PISNe. Daher erklärt dies natürlich die Seltenheit oder das Fehlen chemischer Signaturen von PISN im beobachteten Universum, wenn die ersten Sterne aufgrund von Turbulenzen überwiegend eine geringere Masse hatten, da die supermassiven Sterne, die sie hervorgebracht hätten, selten waren. Dieser Zusammenhang zwischen der Dynamik des Urgases und der Masse der ersten Sterne ist ein bedeutender Fortschritt in der Kosmologie.

Supersonische Turbulenzen waren somit ein wichtiger Mechanismus zur Regulierung der Masse von Population-III-Sternen – ein entscheidender Faktor für das Verständnis der Entwicklung des frühen Universums.

Neue Forschungswege

Diese Studie gibt nicht nur Aufschluss über die Entstehung der ersten Sterne, sondern eröffnet auch neue und vielversprechende Wege zum Verständnis anderer wichtiger Phänomene des frühen Universums. Supersonische Turbulenzen sind ein bekannter Mechanismus zur Verstärkung magnetischer Felder in modernen Galaxien.

Aufgrund dieser Schlussfolgerungen stellen Wissenschaftler fest, dass Turbulenzen im frühen Universum eine entscheidende Rolle bei der Entstehung und Verstärkung primordialer Magnetfelder gespielt haben könnten. Diese Felder wiederum könnten die Bildung großräumiger kosmischer Strukturen beeinflusst und damit die Verteilung von Materie und Energie im jungen Kosmos beeinflusst haben.

Quellenhinweis:

Ke-Jung Chen, et al. "Formation of Supersonic Turbulence in the Primordial Star-forming Cloud". The Astrophysical Journal Letters. July 30, 2025.

Evan Gough. "The Universe's First Stars Unveiled in Turbulent Simulations". Universe Today. August 7, 2025.