Wie entstehen Monde? James-Webb-Teleskop macht erstmals die Geburt der Himmelskörper sichtbar

Astronomen haben eine kohlenstoffreiche Scheibe untersucht, die den jungen Exoplaneten CT Cha b umgibt. Den Forschenden zufolge können in solchen Scheiben Monde entstehen – vergleichbar mit den großen Monden unseres Sonnensystems.

Das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA hat erstmals direkte Daten über die chemische Zusammensetzung einer Scheibe geliefert, die möglicherweise neue Monde hervorbringt. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Zürich hat die Beobachtungen nun analysiert und dabei Neues über die Mondentstehung herausgefunden.

Auch wenn bislang keine Monde nachgewiesen werden konnten, zeigt die Studie, dass man der Mondentstehung beinahe in Echtzeit zusehen kann – ein Schritt, der noch vor wenigen Jahren als kaum vorstellbar galt. Die Ergebnisse wurden jüngst in The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.

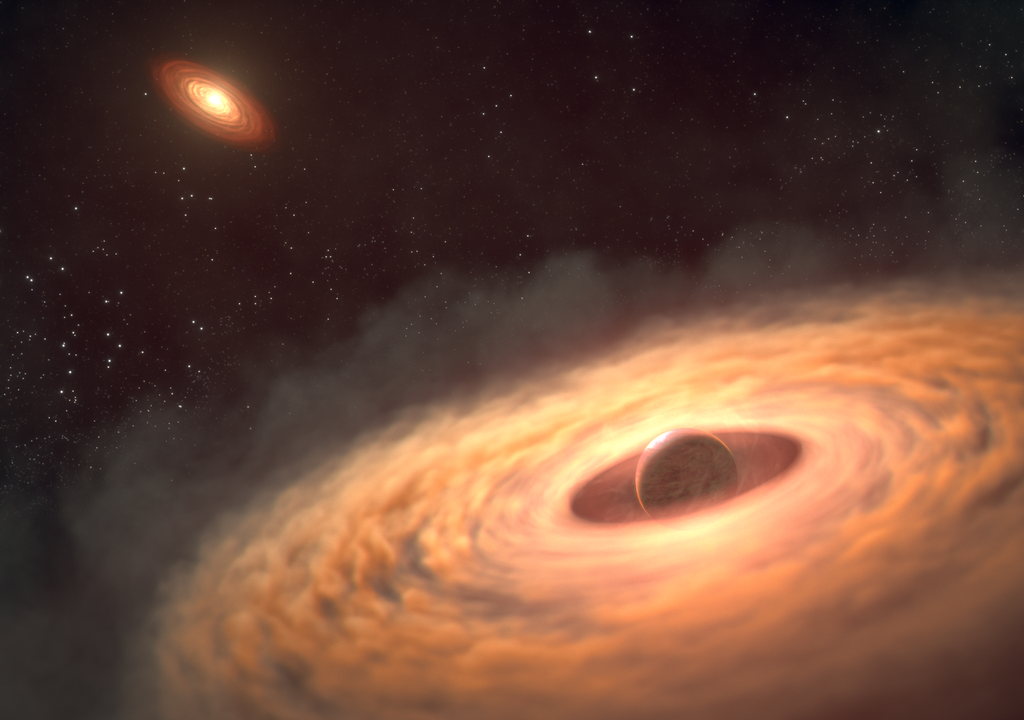

Der Planet namens CT Cha b bewegt sich um einen nur zwei Millionen Jahre alten Stern, der selbst noch Material aus seiner Umgebung ansammelt. Überraschend ist, dass die zirkumplanetare Scheibe des Exoplaneten nicht der größeren Scheibe um den Mutterstern angehört. Beide Systeme sind durch eine Distanz von rund 46 Milliarden Meilen getrennt.

Die Entstehung von Planeten und Monden zu verstehen, ist die Grundlage dafür, wenn man die Entwicklung ganzer Planetensysteme verstehen will. Normalerweise gibt es mehr Monde als Planeten – und manche Monde können sogar Bedingungen aufweisen, die Leben ermöglichen. Die aktuelle Forschung ist quasi der Beginn einer neuen Ära: Erstmals lassen sich Vorgänge direkt beobachten, die bislang nur in der Theorie existiert haben.

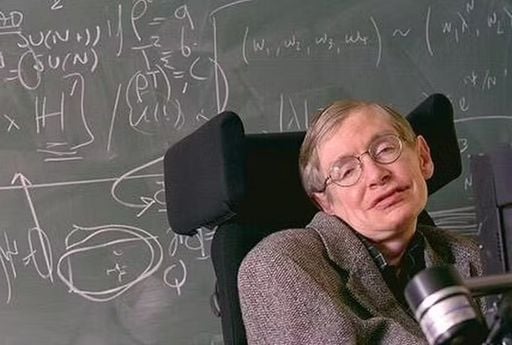

„Zeugen der Mondentstehung“

Die Zürcher Forschenden unterstreichen, wie wertvoll die Daten für den Vergleich mit unserem eigenen Sonnensystem sind, das sich vor über vier Milliarden Jahren bildete.

– Sierra Grant, Carnegie Institution for Science in Washington, Co-Autorin

„Wir sehen, welches Material sich ansammelt, um den Planeten und die Monde zu bilden“, sagt Hauptautor Gabriele Cugno von der Universität Zürich.

Besondere Moleküle

Die Beobachtungen wurden mit dem Mid-Infrared Instrument (MIRI) des Webb-Teleskops durchgeführt. Bereits erste Archivdaten deuteten auf Moleküle innerhalb der Scheibe hin. Da das Signal des Planeten im gleißenden Licht des Muttersterns fast verschwindet, mussten die Forschenden spezielle Hochkontrastmethoden einsetzen, um das Planetensignal sichtbar zu machen.

– Sierra Grant, Carnegie Institution for Science in Washington, Co-Autorin

Das Team fand schließlich sieben verschiedene kohlenstoffhaltige Moleküle, darunter Acetylen (C₂H₂) und Benzol (C₆H₆). Der viele Kohlenstoff steht im Gegensatz zur Scheibe des Muttersterns, in der Wasser, aber kein Kohlenstoff nachweisbar war. Das wiederum lässt auf eine besonders schnelle chemische Entwicklung innerhalb weniger Millionen Jahre schließen.

Parallele zu Jupitermonden

Schon länger vermuten Fachleute, dass die vier größten Jupitermonde – Io, Europa, Ganymed und Callisto – aus einer vergleichbaren Scheibe hervorgingen, die den Planeten einst umgab. Ihre heutigen Umlaufbahnen und Zusammensetzungen deuten darauf hin. So bestehen Ganymed und Callisto etwa zur Hälfte aus Wassereis, besitzen jedoch einen felsigen Kern, möglicherweise reich an Kohlenstoff oder Silizium.

Cugno fragt daher: „Was ist ihre Zusammensetzung? Welche physikalischen Prozesse spielen dabei eine Rolle und in welchen Zeitskalen?“ Das Webb-Teleskop ermögliche es den Forschenden, das Drama der Mondentstehung mitzuerleben und solche Fragen erstmals durch Beobachtung zu untersuchen, so Cugno.

In den kommenden Jahren will das Forschungsteam mit dem James-Webb-Teleskop zusätzliche junge Planeten und ihre Scheiben untersuchen. Ziel ist es, die vielen chemischen und physikalischen Eigenschaften besser zu erfassen – und so die Anfänge von Planetensystemen in unserer Galaxie zu ergründen.

Quellenhinweis:

Gabriele Cugno & Sierra L. Grant (2025): A carbon-rich disk feeding a planetary-mass companion. Astrophysical Journal Letters.